|

rpi-Impulse 4/2007 Zwischen Leistungsmessung und Wertschätzung- Bewertung im Religionsuntericht der Grundschule - Bewerten kann man lernen - Wie bereite ich meine Schüler/-innen auf das Landesabitur vor? RPI der EKKW und der EKHN - Verlagswebsite besuchen ISSN 0170-6128 2007 30 Seiten, geheftet, 21 x 30 cm www.rpz-ekhn.de 2.00 Euro Bestellen per eMail |

||||

|

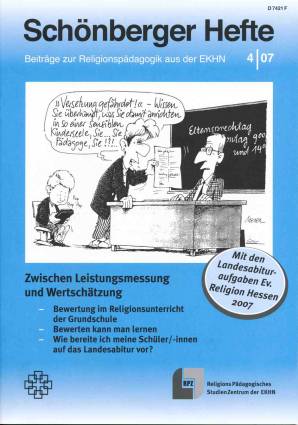

»Versetzung gefährdet!« - Wissen Sie überhaupt, was Sie damit anrichten in so einer sensiblen Kinderseele?«, wird dem Lehrer in der Karikatur ins Gesicht geschrien. Glücklicherweise kommen derartige Situationen eher bei Klassenlehrer/-innen und bei den Unterrichtenden von Hauptfächern, als bei Rellgionslehrer/-innen vor. Aber auch der Religionsunterricht ist Teil der Schule und auch dort werden Noten gegeben. Eine 5 in Reli zählt mit, wenn es um die Versetzung geht. Der Gießener Religionspädagoge Bernhard Jendorff, der oft zu dem Thema »Leistungsmessung im RU« publiziert hat, bringt diese Position auf den Punkt, wenn er formuliert: »Aus schultheoretischer und pädagogischer Sicht ist Lernen in der Schule ohne Leistung und deren Messung undenkbar. Das Wesentliche des Pflichtfachs Religionsunterricht ist Wissensvermittlung. Die Retigionsnote hat auch Selektions- und Allokationsfunktion, d. h. sie ist versetzungsrelevant. Die einseitige Aufkündigung der für alte Fächer geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen destabilisiert den Religionsunterricht.« (NHRPG 2002, S. 468-472). Salopp formuliert heißt dies: Die Schule ist keine Gartenhütte und keine Ferienwohnung. Wo Schule drauf steht, ist auch Schule drin, und das heißt: Noten, Leistungskontrolle, Bewertung. Natürlich weiß der Religionspädagoge Jendorff auch von der Spannung zwischen Lehrer-Sein und Pädagoge-Sein. Für das Fach »Religion«, das inhaltlich von den Kirchen - einer Instanz außerhalb der staatlichen Schule- bestimmt wird, gilt überdies noch, dass der Religionslehrer durch die theologische Gewissheit der »bedingungslosen Annahme jedes Menschen durch Gott« sich bei der Notengebung zudem in der Spannung zwischen Leistung und Gnade befindet. Der katholische Retigionspädagoge Georg Hilger (Religionsdidaktik, München 2001, S. 26o-27o) nimmt die zweifache Verortung unseres Faches als Begründung für die Freiheit, die wir auch bei der Notengebung haben. Sie erlaubt eine kritische Haltung dem Schulsystem und dessen Zwängen gegenüber: »Leistung ist stets daraufhin zu befragen, welchen Sinn und Zweck sie hat. Dies muss vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses eines ökonomisch-zweckrationalen Leistungsverständnisses verhandelt werden, das zunehmend schulisches Lernen überhaupt beeinflusst und den Bildungsauftrag von Schule und somit auch von Religionsunterricht deformiert.« Die Forderung Hilgers ist deshalb, diese Freiräume zu nutzen: »Aus religionspädagogischer (theologischer) Perspektive darf der Wert eines Menschen nicht von seinen Leistungen abhängig gemacht werden. Die Unverfügbarkeit der einzelnen Person und ihre vorurteilsfreie Anerkennung stehen allein im Vordergrund. Der Religionsunterricht sollte Freiräume vom Druck der Leistungsbewertung schaffen und jungen Menschen eine Leistungs-Auszeit gönnen.« Um der schulischen Verortung des RU gerecht zu werden, müssen, so Hilger, andere Formen der Beurteilung und Wertschätzung im Religionsunterricht stärker zum Tragen kommen. Der Religionsunterricht sollte pädagogischer Vorreiter bei anderen Formen der Rückmeldungen über Lernfortschritte sein. Hier denkt er an Schülerselbstbewertung, Dokumentationen, Gruppenprodukte, ästhetische, psychomotorische, soziale und prozessbezogene Leistungen. Die Beiträge in diesem Schönberger Heft zeigen, dass die Argumente für beide Positionen stichhaltig sind und dass es gilt, diese Spannung auszuhalten. Der Schwerpunkt dieses Heftes liegt bei den Abituraufgaben 2007, die unweigerlich zu der Position »punktuelle Leistungsmessung« gehören. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr in Hessen ein zentrales Abitur durchgeführt. Es ist die oberste öffentliche Messlatte unseres Faches im Schulsystem. Zentrale schriftliche Abituraufgaben sind, wie mein badischer Kollege Hartmut Rupp einmal sagte, »der Haken, an dem das Ganze hängt.« Darum haben wir hier die sechs Abituraufgaben (Grundkurs und Leistungskurs), die am 22. März 2007 von 753 Abiturienten bearbeitet wurden, alle aufgenommen. In meinen Beiträgen »Vom dezentralen Abitur zum zentralen Landesabitur« und »Wie bereite ich meine Schüler /-innen auf das Landesabitur vor?« gehe ich auf die anfänglichen Befürchtungen ein, beschreibe die Entwicklungen bis jetzt und zeige auf, wohin sich das Landesabitur bewegt. Die verstärkte Kompetenzorientierung, die auch die zwei Texte Operatoren und Einführungserlass 2oo9 beschreiben, führt dazu, dass auch im Abitur Leistungsmessung nicht gleich Wissensabfrage ist. Schon in der Grundschule bewegt sich der RU in der Spannung zwischen Leistungsfeststellung und Wertschätzung, wie Anne Klaaßen in ihrem Artikel »Bewertung im Religionsunterricht der Grundschule« aufzeigt. Holger Höhl, der Referendar/-innen ausbildet, skizziert, wie wichtig es bei der Notengebung ist, dass künftige Religionslehrer/-innen sich ihrer Rolle bewusst sind. Wenn es heißt »Bewerten kann man lernen«, ist dies eine Voraussetzung. Dass die Freiräume unseres Faches mehr Kreativität in den Formen der Wertschätzung erlauben, zeigt der Beitrag von Bärbel Husmann »Bewertung und Selbstbewertung mittels Portfolio«. Das neue didaktische Paradigma der »Outputorientierung« und die Bewertung von Kompetenzen, werden mit sich bringen, dass derartige Formen der Leistungsbewertung in Zukunft eine viel größere Rolle spielen können. Auf diesen Aspekt hoffen wir in zukünftigen Schönberger Heften noch weiter einzugehen. Wir möchten mit diesem Schönberger Themenheft jeden Religionslehrer, jede Retigionslehrerin ermutigen, mit der Spannung zwischen Leistungsmessung und Wertschätzung kreativ umzugehen und dabei neue Wege zu beschreiten. Harmjan Dom Inhaltsverzeichnis- Editorial - Harmjan Dam- Bewertung im Retigionsunterricht der Grundschule - Anne Klaaßen - Bewerten kann man lernen - Holger Höhl - Bewertung und Selbstbewertung mittels Portfolio - Bärbel Husmann - Vom dezentralen Abitur zum zentralen Landesabitur. Entwicklungen, Trends, Tipps - Harmjan Dom - Operatoren Religion, Ethik, Philosophie (Hessen 2005) - Einführungserlass 2009 - Was müssen die Abiturienten für das Abitur 2009 wissen und können? - Hinweise für Lehrkräfte für den Umgang mit Lösungshinweisen - Texte Landesabitur 2007: GRUNDKURS VORSCHLAG A- Die Geschöpftichkeit des Menschen und das Ziel,Gott gleich zu werden (Oswald Bayer/ Helmut Krausser) GRUNDKURS VORSCHLAG B: Das biblische Bilderverbot, das Gottesverständnis Jesu und die Religionskritik Feuerbachs (Heinz Zahrnt) GRUNDKURS VORSCHLAG C.- Die Würde des Menschen und medizinethische Fragen (Wolfgang Huber) LEISTUNGSKURS VORSCHLAG A: Pinchas Lapides Würdigung des Juden Jesus. Auseinandersetzung mit christotogischen Entwürfen (Pinchas Lapide) LEISTUNGSKURS VORSCHLAG B: Der Herr als Gottesname und die patriarchale Tradition (Joachim Friebe / Louise Schottroff) LEISTUNGSKURS VORSCHLAG C: Die Würdigung des historischen Jesus als Ideal des Menschen (Ernst Bloch) - Wie ich meine Schülerinnen und Schüler auf das Landesabitur vorbereite - Harmjan Dam - Wie sollten Sie als Abiturient oder Abiturientin aus zwei Texten wählen? Eine Entscheidungshilfe in drei Stufen - Wegzehrung: Was hat'n das mit Reli zu tun? - Dirk Alpermann |

|||||