|

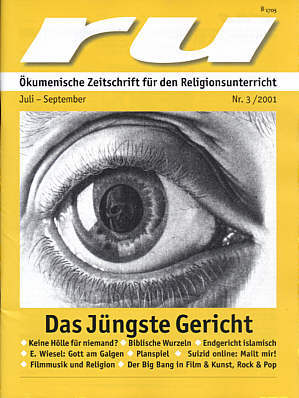

ru 3/2001 Ökumenische Zeitschrift für den Religionsunterricht "Das Weltgericht? - Die Pizza!"Keine Hölle für niemanden - Biblische Wurzeln - Endgericht islamisch - E. Wiesel: Gott am Galgen - Planspiel - Suizid online: Mailt mir! - Filmmusik und Religion - Der Big Bang in Film & Kunst, Rock und PopKösel - Verlagswebsite besuchen ISSN 0341-0005 2001 36 Seiten, geheftet, 21 x 28 cm 7.00 Euro Bestellen per eMail |

||||

|

Von Lothar Kuld und Harry Noormann Es gibt gute Gründe, das Thema weiter im religionspädagogischen Giftschrank zu verwahren, wie Schulbuchwerke und Ethikbücher es offenbar halten: Gegen das Ansinnen, 10-12jährige mit literalen Deutungen eines Endgerichts zu konfrontieren, das die Drohung mit einschließt, auf der Seite der Verdammten zu landen, spricht nicht nur das kindliche Zeitbewusstsein - es wäre auch aus pädagogischer Sicht eine "nicht zu verantwortende Vorstellung" (K.E. Nipkow, Bildung in einer pluralen Welt, Bd. 2, 298f). Das Motiv des großen Endgerichts ist, selbst in den massenmedialen Inszenierungen von "Armageddon" und "Judgement Day", "out of date" - 11jährige Gymnasiasten assoziieren statt Schreckensbilder weltläufig den kulinarischen Genuss der Pizza und Jugendliche nötigen die Vorstellungen von "Himmel und Hölle, Fegefeuer und Jüngstes Gericht bestenfalls noch zum Schmunzeln" (H. Barz, Postmoderne Religion, 1991, 125). Der empirische Befund unter Erwachsenen deutet weniger auf Traditionsverlust denn auf Traditionsbruch. 75% der befragten "Gottgläubigen" wollen Gott nicht länger mit dem Jüngsten Gericht verbinden, in guter Gesellschaft mit drei Vierteln der Theologiestudierenden und zwei Dritteln der aktiven PfarrerInnen, die mit dem Jüngsten Gericht nichts mehr anfangen können (K.P. Jörns, Die neuen Gesichter Gottes, 21999, 207ff). Die Erwartung des großen Weltgerichts mit "doppeltem Gerichtsausgang", hier ewige Vollendung für die Gerechten, dort höllische Qual für die Verdammten, scheint allenthalben noch ins Weltbild von Gralshütern absoluter Wahrheiten zu passen, denen die Vorstellung einer endgültigen Rache für alle Ungläubigen und Andersgläubigen eine schale Genugtuung bereitet. "Dies irae", "Tag des Zorns", die berühmte und wirkmächtige lateinische Reimsequenz aus dem 12. Jahrhundert über Tod, Fegefeuer, Hölle und Jüngstes Gericht war bis 1969 fester Bestandteil der katholischen Totenliturgie. Heute ist Menschen mit Gerichtsdrohungen - zum Glück - nicht mehr beizukommen. Die Rede vom Endgericht ist desavouiert. Sie wurde Jahrhunderte lang missbraucht. Sie diente einem Sündenbewusstsein, das die Unterdrückten noch einmal unterdrückte. Sie war nicht Befreiung, sie war angsteinflößend. Genau diese Rezeptionsgeschichte hat die Rede vom Gericht zu Recht unmöglich gemacht. Was bleibt, ist die Zumutung menschlicher Freiheit und die unvermeidliche Erfahrung gelingenden und misslingenden Lebens. "Also, dies ist die Hölle. Niemals hätte ich geglaubt... Ihr entsinnt euch: Schwefel, Scheiterhaufen, Bratrost... Ach, ein Witz! Kein Rost erforderlich, die Hölle, das sind die Anderen", hieß es in Sartres bekanntem Drama. Die Metaphern von Gericht, Strafe und Verderben füllen sich mit Säkularisaten von Schuld und Scheitern, die SchülerInnen näher sind als ihnen lieb sein kann. Das letzte Gericht, zitiert einer einen Filmdialog, habe nichts zu tun mit Feuersee und menschenfressenden Monstern, es sei die schreckliche Erkenntnis, dass alles schief gelaufen ist und es keinen Sinn mehr hat, sich etwas vorzumachen. Es mögen solche Gerichtserfahrungen im Kleinen sein, die fast die Hälfte der Jugendlichen veranlasst hat, die Frage zu bejahen, es gebe eine höhere Gerechtigkeit, und alles, was man im Leben getan habe, werde einem später einmal angerechnet (75% der Jugendlichen türkischer Herkunft, 13. Shell-Studie 2000, Bd. 1, 176f). Wenn es kein Endgericht gäbe, was wäre dann mit all dem unabgegoltenen Leid in der Menschheitsgeschichte, hat Johann Baptist Metz einmal in seinem Entwurf einer Theologie der Compassion gefragt. Wären die Opfer alle nur Opfer einer blinden Evolution, die nach dem einzelnen Menschen nicht schaut? Wäre der konkrete leidende Mensch einfach vergessen? Verfällt eine Theologie, die das Endgericht nicht kennt, nicht der kollektiven Amnesie, diesem Sich-Nicht-Erinnern-Wollen an die Opfer, die Gescheiterten, die auf der Schattenseite der Geschichte Lebenden, die Unterdrückten, die Armen? Diese Fragen berühren die Solidarität unter den Menschen, auch die Solidarität der Lebenden mit den Toten. Sie berühren die jetzt Lebenden unmittelbar. Was ist mit all den Menschen, die jetzt leben? Wird das einmal völlig gleichgültig gewesen sein, ob sie da waren oder nicht, wie sie gelebt haben oder nicht gelebt haben? Die Rede vom Endgericht hält diese Fragen offen. Der infantile Wunsch nach Rache geht mit dem Gericht indessen nicht zusammen. Die Hoffnung, es werde alles gut, überspringt die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich erlebt wurde und nicht rückgängig gemacht werden kann. Was aber möglich ist, ist der Versuch, die Rede vom Endgericht als Verheißungsgeschichte, als Rehabilitierung der Geschundenen, wie Mt 25 sie erträumt, zurückzuholen. Darum muss es in der religionspädagogischen Arbeit gehen: um die Frage nach dem Leid der anderen, von denen in diesem Text ganz konkret gesprochen wird und die auch in einem reichen Land direkt mitten unter uns stehen. InhaltsverzeichnisIn diesem Heft zu lesen:"Das Weltgericht? - Die Pizza!" Zu diesem Heft Seite 81 "Keine Hölle für niemand?" Mit SchülerInnen nach den letzten Dingen fragen Alfred Garcia Sobreira-Majer Seite 82 Gericht Gottes in der Bibel Alfred Garcia Sobreira-Majer Seite 87 Gott am Galgen - Gott vor Gericht Auf welcher Seite steht der "Höchste Richter"? Reinhold Boschki Seite 90 Christus zerstört sein Kreuz Lesarten zu Jose Clemente Orozco, 1932-34 Angelika Thol-Hauke Seite 93 Nichts als Hoffnung auf Leben Ein Zwischenruf aus Brasilien Dirk Oesselmann Seite 96 Judgement Day in Rock & Pop Weltgericht in Videoclips und Songtexten Klaus Depta Seite 98 Parusie paradox Mutationen des Jüngsten Gerichts im neueren Film Reinhold Zwick Seite 101 Der letzte Tag - ein Planspiel Arthur Thömmes Seite 104 Sehe ich Oma im Jenseits wieder? Was muslimische Kinder über das Jüngste Gericht lernen könnten Iyman Salwa Alzayet Seite 107 Weltgericht - im Familienalltag? Ein schräger Blick auf Mt 25, 31-46 Susanne Lindinger Seite 110 Rubriken ru - im Blickpunkt: Religion in der Filmmusik Andy Weidinger Seite 112 ru Handbibliothek Seite 115 ru online Seite 118 ru Magazin Seite 119 |

|||||