|

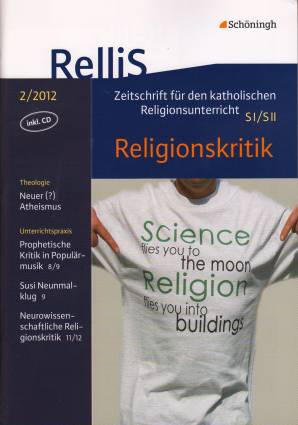

RelliS 2/2012 Religion und Lehren und Lernen in der Schulen ReligionskritikTheologie Neuer (?) Atheismus Unterrichtspraxis Prophetische Kritik in Populärmusik 8/9 Susi Neunmalklug Neurowissenschaftliche Religionskritik 11/12 Schöningh Schulbuch - Verlagswebsite besuchen ISSN 2192-8037 2012 64 Seiten, geheftet, 21 x 30 cm 14.95 Euro Bestellen per eMail |

||||

|

Seit dem 11. September sind Religionen wieder verstärkt in der Öffentlichkeit sichtbar - vielfach im Zusammenhang mit fundamentalistischen religiösen Tendenzen. Parallel dazu tritt auch die Religionskritik vermehrt in den Öffentlichen Fokus und religionskritische Bücher erobern in Scharen die Bestsellerlisten. Die vielfach unter „New Atheism“ zusammengefasste Entwicklung erweist sich vielfach schon auf den ersten Blick als ein buntes Potpourri: Hierin finden sich kritische Auseinandersetzung mit religiösem Fanatismus, traditionelle Kirchenkritik, neurowissenschafiliche Abhandlungen über die Entstehung des Glaubens, Religionskritik im Geiste Feuerbachs, Kritik am „Intelligent Design“ uvm. Auch die Orte und Formen von Religionskritik sind vielfältig. Vom klassischen philosophischen Sachbuch über den Roman und Film bis hin zur Werbung und Fernsehtalkshows reicht das religionskritische Format. Entsprechend unterschiedlich - und vielfach erschreckend - ist das Niveau der Veröffentlichungen. Dennoch ist weder die Theologie noch der Religionsunterricht gut beraten, die allgegenwärtige Religionskritik mit dem Hinweis auf ihre vielfach verkürzte Argumentationsweise oder Unsachlichkeit zu ignorieren. Schülerinnen und Schüler begegnen in ihrer Lebenswelt diesen mannigfaltigen religionskritischen Äußerungen und haben einen religionspädagogischen Anspruch - und vielfach auch ein Interesse - sich hiermit differenziert und kritisch auseinanderzusetzen, um zu einem verantworteten Glauben und zu einer begründeten Religionskritik zu finden. Und sie haben als mündige Gläubige auch ein Recht darauf, die tiefer gehenden treffenden und bohrenden religionskritischen Anfragen, die häufig im medialen Getöse unterzugehen drohen, zu diskutieren. In diesem Sinne nimmt die aktuelle Ausgabe von RelliS die Breite religionskritischer Phänomene in den Blick. Die Theoriebeiträge entfalten die Thematik aus biblischer sowie historischer Perspektive und blicken auf Phänomene der Gegenwartskultur ebenso wie auf die Debatten in angrenzenden Wissenschaften. Die Praxisbeispiele beleuchten zwei unterschiedliche Ausrichtungen von Religionskritik. Zum einen werden Religionen aus der Religion selbst heraus kritisiert. Einer so ausgerichteten internen Religionskritik geht es vielfach um die Reform der eigenen Religion. So beleuchtet der Beitrag von Stefan Bork aus historischer Sicht die Kirchenkritik der Täufer in Münster. Monika Tautz geht innerislamischen Debatten um eine angemessene Koranauslegung nach. In der „Unterbrechung“ von Stefan Gärtner wird Unmoral und Missbrauch in der Kirche reflektiert. Zum anderen werden Religionen von außen angefragt. Mit dieser externen Religionskritik beschäftigen sich die Unterrichtsbeispiele von Andrea Schnieder, die das Kinderbuch „Susi Neunmalklug“ für den Religionsunterricht aufarbeitet, von Ian Woppowa, der neurowissenschaftlicher Kritik nachgeht, und von Georg Langenhorst, der Anfragen und Kritik in der zeitgenössischer Literatur untersucht. Eine Verbindung von externer und interner Religionskritik findet sich im Beitrag von Monika Rack. Sie diskutiert anhand der prophetischen internen Kritik, inwiefern in der Popmusik vergleichbare externe religionskritische Dimensionen zu finden sind. Religionskritik ist in den unteren Jahrgangsstufen systematisch zumeist noch kein Thema. Aus diesem inhaltlichen Grund verzichtet die aktuelle Ausgabe ausnahmsweise auf Praxisbeispiele für die Jahrgangsstufen 5 -7. Viele Ideen und Anregungen bei der Lektüre, die hoffentlich Ihren Unterricht bereichern wird, wünscht Ihnen Ihre Claudia Gärtner InhaltsverzeichnisEditorial 1Theologische Perspektiven Eckhard Nordhofen Gott oder Götze Biblische Aufklärung als Religions- und Medienkritik 4 Gregor Maria Hoff Die Macht der Bilder Religionskritik im Spiegel populärer Gegenwartskulturen 9 Claudia Gärtner Religionskritik im Bild Ein visueller Streifzug durch die Kirchengeschichte 12 Magnus Striet Religionskritik Varianten – Entgegnungen 16 Unterrichtspraxis Monika Rack Mensch, wo bist du? Prophetische Kritik in populärer Musik (Jahrgang 8/9) 20 Andrea Schnieder „Ich erkläre Ihnen mal, wie das wirklich war ...“ Susi Neunmalklug – ein Buch für Besserwisser? (Jahrgang 9) 26 Stefan Bork Der Mönch aus Wittenberg und der König von Münster Ein historischer Blick auf Kirchenkritik (Jahrgang 9/10) 34 Georg Langenhorst Einspruch im Namen Isaaks Religionskritik in der Gegenwartsliteratur (Jahrgang 11/12) 40 Jan Woppowa Glaube, Geist, Gehirn Die Rede von Gott vor dem Forum der Neurowissenschaften (Jahrgang 11/12) 46 Monika Tautz Einfach sind des Koran Worte Koranauslegung als eine Form der (theologischen) Religionskritik? (Jahrgang 11/12) 54 Unterbrechung Stefan Gärtner Unmoral und Missbrauch in der Kirche Anlass für Kritik 32 REZENSIONEN UND AV-MEDIENTIPPS 60 VORSCHAU 64 LeseprobeMedien auf CD:Theologische Perspektiven Beitrag Claudia Gärtner Bilder Unterrichtspraxis Beitrag Monika Rack M 2: Prophetenallerlei M 3: Übersicht über die Geschichte des Volkes Israel M 4: Der Prophetismus im Alten Orient und in Israel M 5: Berufung der Propheten Israels M 7: Israel ist mit seinen Propheten nicht allein – ähnliche Phänomene im Alten Orient Bild Beitrag Andrea Schnieder M 1: Das erste Buch Mose (Genesis) M 2: Informationen: „Mythos“ M 3: Informationen: Babylonisches Exil (598 – 539 v. Chr.) M 4: Informationen: Weltbilder – wie Menschen sich die Welt „erklären“ M 5: Die Geschichte der Evolutionsforschung M 6: Darwins Theorie von der Entstehung der Arten M 7: Schöpfungsbericht und Darwins Evolutionstheorie M 9: Evolution und Schöpfungsglaube M 11: Eigene Überlegungen zum Video/zu den Protagonistendes Buches M 12: Rezensionen zu „Susi Neunmalklug“ M 14: Die Bibel hat doch Recht: Kreationismus und „Intelligent Design“ Beitrag Stefan Bork M 1: Anleitung Rollenspiel M 2: Eine neue Verordnung M 3: Andreas Laun: Autorität und Gehorsam in der Kirche M 4: Julius Hübner (1806 – 1882): Die Disputation MartinLuthers mit Johannes Eck M 5: Die Hintergründe der Reformation M 6: Ein Reich – viele Stimmen (umfassendere Version) M 7: Protokoll der Diskussion M 9: Luthers Reaktion auf den Ablasshandel M 10: Luthers vierfaches „allein“ M 11: Luthers 95 Thesen M 12: Luther muss sich verteidigen M 13: Martin Luther – Die Täufer von Münster M 15: Das Täuferreich von Münster M 16: Täufer und Evangelische M 17: Leben in der Täuferstadt (umfassendere Version) M 19: „Zu all dem also Ja und Amen sagen?“ M 20: Struktur des Unterrichtsvorhabens Bild Beitrag Georg Langenhorst M 4: Friedrich Christian Delius: Von Gottesvergiftungen M 5: Thomas Hürlimann: Ringen um Theodizee M 6: Pascal Mercier: Ehrfurcht und Abscheu Beitrag Jan Woppowa M 3: Wo wohnt Gott?! Ein Streitgespräch M 4: Das Problem des Reduktionismus M 7: Position beziehen! Klausurvorschlag Bild Beitrag Monika Tautz M 6: Serdar Güneş: Konflikt der Hermeneutiken M 7: Felix Körner: Rede, nicht Text – Ein Nachspann M 8: Mouhanad Khorchide: Auf dem Weg zu einer humanis- tischen Qur’ānhermeneutik M 9: Klaus von Stosch: Replik – zur M. Khorchides Beitrag „Auf dem Weg zu einer humanistischen Qur’ānhermeneutik“ M 10: Lamya Kaddor: Warum das islamische Kopftuch obsolet geworden ist Bilder |

|||||