|

|

|

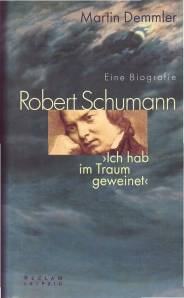

Umschlagtext

Robert Schumann gilt heute als der größte Romantiker unter den deutschen Komponisten. Seine Lieder und Klavierwerke, Sinfonien und Konzerte zählen zu den meistgespielten Kompositionen überhaupt. Martin Demmler schildert den wechselhaften Lebenslauf dieses Musikers zwischen Erfolg und Enttäuschung, Schaffensrausch und Krise: An der Seite der stürmisch gefeierten Pianistin Clara Wieck will Schumann sein Ideal einer >neuen poetischen Zeit< verwirklichen, Kunst und eigene Biografie als unauflösliche Einheit gestalten. »Die Musik Schumanns, die organisch an das Werk Beethovens anknüpft und sich gleichzeitig entschieden davon löst, eröffnet uns eine ganze Welt neuer musikalischer Formen, reißt Saiten an, die seine Vorgänger noch nicht berührt haben.«

Peter I.Tschaikowsky Ob als Komponist, Musikschriftsteller oder Ehemann - stets geht es Robert Schumann darum, die romantische Ideenwelt selbst zu leben und umzusetzen. Er kämpft gegen das künstlerische Mittelmaß und setzt ihm seine visionären kompositorischen Entwürfe entgegen. Doch immer wieder wird sein künstlerisches Schaffen von schweren Krankheitsschüben unterbrochen. Das Ideal einer harmonischen Künstlerehe zeigt bald erste Risse, der große Erfolg als Komponist bleibt aus. Das romantische Zeitalter neigt sich seinem Ende entgegen. Schumann zieht sich zurück, resigniert. Dem Konflikt zwischen Traum und Realität kann er auf Dauer nicht standhalten. Er stirbt im Alter von nur vierundvier-zig Jahren in der Nervenheilanstalt in Endenich bei Bonn. Martin Demmler entwirft das Bild eines sensiblen und genialen Künstlers, der am Ende an seiner Umwelt und an seinen eigenen Träumen zerbricht. Martin Demmler, geboren 1961, studierte Musikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte in Berlin. Von 1999 bis 2005 arbeitete er als Musikredakteur und Festivalleiter beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Rezension

„Mir träumte, ich wäre im Rhein ertrunken.“ Diesen Satz notierte Schumann im Alter von 19 Jahren in sein Tagebuch, zu einer Zeit, in der er nicht ahnen konnte, dass es ihn später einmal beruflich ins Rheinland verschlagen würde und dass er dort mit einem Sprung in den Rhein einen Selbstmordversuch unternehmen würde. - Diese Biographie zeichnet das Leben von Robert Schumann (1810-1856), Sohn des Buchhändlers und Verlegers August Schumann, sensibel als die Geschichte eines grandiosen Scheiterns nach. Schumanns privater Lebensentwurf ist ebenso unrealisiert geblieben wie seine Ideen einer musikalischen Romantik. Aus dem stürmischen, kompromisslosen jungen Mann ist im Laufe eines Vierteljahrhunderts ein physisch und psychisch schwer angeschlagener, vorzeitig gealterter, weltabgewandter Komponist geworden. Seine urromantische Ästhetik verkehrt sich zunehmend ins Biedermeierliche. Der Verfasser teilt die These, Schumann habe als Genie begonnen und sei als Talent geendet.

Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

Robert Schumann gilt heute als der größte Romantiker unter den deutschen Komponisten. Martin Demmler schildert den wechselhaften Lebenslauf dieses Musikers zwischen Erfolg und Enttäuschung, Schaffensrausch und Krise. Martin Demmler, geb. 1961, studierte Musikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte in Berlin. Von 1999 bis 2005 arbeitete er als Musikredakteur und Festivalleiter beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Robert Schumann und das Ende der Romantik 9 Zwickau 1810-1828 »Kinderszenen« - Behütete Jugend in Sachsen 15 Leipzig 1828-1830 »Folg' ich meinem Genius, so weist er mich zur Kunst« - Studentenjahre zwischen Poesie und Prosa 25 Leipzig 1831-1834 »Eine neue poetische Zeit« - Die Idee des Davidsbunds 43 Leipzig/Wien 1835-1840 »Herzensschrei nach Dir« - Der Kampf um Clara 68 Leipzig 1840-1844 »Mit Kleinem ist schwer durchdringen« -Die Eroberung der großen Form 112 Dresden 1845-1850 »Eine ganz andere Art zu komponieren« -Abschied von der Romantik 156 Düsseldorf 1850-1854 »Von einem frischen künstlerischen Geist angeweht« - Neubeginn im Rheinland 210 Bonn-Endenich 1854-1856 »... Es dunkelt schon« - Krankheit und Tod 248 Werkverzeichnis 272 Literaturverzeichnis 281 Leseprobe Klaviertrio d-Moll op. 63 1847 entsteht eines der großartigsten und meist gespielten Kammermusikwerke Schumanns, das Klaviertrio d-Moll op. 63. Zwar hatte er sich schon in seinem 'Kammermusikjahr' mit dieser Gattung auseinander gesetzt - das Werk erschien allerdings erst mit der Opuszahl 88 als Phantasiestücke -, doch erst mit dem d-Moll-Trio gelingt ihm der große Wurf, der keine Anzeichen seiner "neuen Art zu komponieren" erkennen lässt, sondern in bester romantischer Tradition steht. Handelt es sich bei den Phantasiestücken op. 88 um eine Sammlung von Charakterstücken in verschiedenen Tonarten und ohne thematische Bezüge zwischen den Sätzen, so orientiert sich Schumann im Kopfsatz des d-Moll-Trios an der traditionellen Sonatenhauptsatzform. Der Einfluss Mendelssohns, dessen Klaviertrio op. 49 in der gleichen Tonart Schumann außerordentlich schätzt, ist nicht zu leugnen. Dennoch ist das d-Moll-Trio eines seiner expressivsten und in sich schlüssigsten Kammermusikwerke. Clara, der er die Partitur zu ihrem 28. Geburtstag schenkt, erkennt den Bezug zum Frühwerk, das Anknüpfen an die musikalische Welt von Florestan und Eusebius: "Es klingt wie von einem, von dem noch viel zu erwarten steht, so jugendfrisch und kräftig, dabei doch in der Ausführung so meisterhaft ... Der erste Satz ist für mich einer der schönsten, die ich kenne", urteilt sie nach der ersten Aufführung an ihrem Geburtstag im privaten Kreis. Noch einmal gelingt es Schumann, an den poetisch-schwärmerischen Gestus seiner romantischen Periode anzuknüpfen und diese Haltung mit einer stärker polyphonen Satztechnik zu verbinden. Das zeigt sich im Kopfsatz ebenso wie im zentralen dritten Satz Langsam, mit inniger Empfindung. Bereits die ersten Noten des Violinthemas des Kopfsatzes werden im Bass der Klavierstimme mit einer Tonfolge begleitet, die anschließend zum zweiten Takt der Melodie wird. Auffällig ist die extreme Unregelmäßigkeit dieses siebentaktigen Hauptthemas. Der chromatische Seitensatz ist kanonisch angelegt und seine Fortsetzung fügt das erste Thema als Kontrapunkt im Cello hinzu. Auch das Hauptthema wird am Ende der Exposition kanonisch verarbeitet. Die Durchführung, die einen weiteren thematischen Gedanken ins Spiel bringt, ist vor allem klanglich interessant. Violine und Cello spielen nahe am Steg, wodurch ein gleichsam 'gläserner' Klang entsteht, während das Klavier gedämpfte Akkorde in höchster Lage beisteuert. Ein außerordentlich modernes Klangbild, das erst im 20. Jahrhundert in der Kammermusik Schule machen wird. Etwa zur Entstehungszeit des d-Moll-Trios beginnt Clara, in ihrem Tagebuch Misserfolge zu bagatellisieren, soweit sie Schumann betreffen. Um ihn psychisch zu stabilisieren, sieht sie die Dinge nun häufig aus Roberts Perspektive, weshalb ihre Eintragungen keine zuverlässige Quelle mehr darstellen. Dass sie ihr Zusammenleben mit Schumann nach seiner Einweisung in die Nervenklinik stilisiert hat, ist bekannt. Doch bereits Mitte der vierziger Jahre beginnt sie damit, Begebenheiten zu beschönigen oder Schumanns Handlungen zu verteidigen, auch wenn man vermuten kann, dass sie selbst anderer Ansicht war. So liest sich etwa ihr Bericht über das erfolglose Wiener Konzert ganz anders als bei Hanslick: "Roberts Konzert (das er, sowie die Symphonie, selbst dirigierte, was doch auch wieder eine Freude für mich war) gefiel außerordentlich, sowie auch die Symphonie." Das klingt wie die Beschwörung eines Erfolges, der keiner war. Vermutlich wählt Clara diese Sichtweise, um Roberts Depressionen nicht noch durch kritische Berichte zu verschärfen, ihn aufzubauen und sich mit ihm zu solidarisieren. |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen