Übersicht Impressum |

20033/031/03 20024/02 |

|

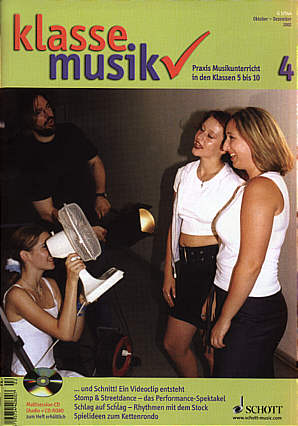

Klasse Musik 4/2002 Praxis Musikunterricht in den Klassen 5-10 ... und Schnitt! Ein Videoclip entsteht - Stomp & Streetdance: das Performance-Spektakel - Schlag auf Schlag: Rhytmen mit dem Stock - Spielideen zum KettenrondoSchott Music - Verlagswebsite besuchen ISSN 1618-4424 2002 56 Seiten, geheftet, 21 x 30 cm 8.00 Euro Bestellen per eMail |

||||

|

Gigabyte, Pentium-Prozessor, Interface und Datenraten - im Pausenhof sind dies gängige Gesprächsthemen. Weit vertrauter als Mozart, Moll und Rondo ist den Schülerlnnen das Vokabular aus dem Bereich des Computers. Zunehmend stellt sich auch für Musiklehrerinnen die Frage, ob es sinnvoll ist, die Weit der Bits und Bytes in den Unterricht aufzunehmen? Hat der Computer für den Unterricht im Fach Musik mehr zu bieten als eine positive Besetzung bei den Jugendlichen und damit eine gewisse Akzeptanz? Wir meinen: ja! Natürlich ist guter Musikunterricht auch nach wie vor ohne technische Ausstattung möglich - nicht zuletzt zeigen das die Beiträge in diesem Heft. Der Computereinsatz kann jedoch neue Perspektiven eröffnen, neue Gestaltungsmöglichkeiten anbieten: Klassische Musik kann grafisch verständlich gemacht werden, und auch Schülerlnnen, die kein Instrument spielen, können mithilfe entsprechender Programme ihre eigene Musik komponieren. Sie lernen dabei nicht nur den kreativen Umgang mit klingendem Material, sondern auch gleichzeitig, dass "gute" Musik eben mehr erfordert als einen Loop, der auf dem Bildschirm hin- und hergeschoben wird. Der Computereinsatz soll dabei nicht Selbstzweck sein, sondern ein Mittel, das den Schülerinnen den Zugang zu musikalischen Welten eröffnen hilft, ein Werkzeug, das ihnen bei richtiger Handhabung erlaubt, eigenschöpferische musikalische Erfahrungen zu machen, die ihnen sonst nicht zugänglich wären. Um einen solchen sinnvollen Umgang mit dem Medium zu fördern, haben sich Schott Musik International/Zeitschriften und die Softwarefirma Steinberg in einer Kooperation zusammengeschlossen. Kind dieser Partnerschaft ist zum einen das Programm Cubasis VSTeducation 4.0, das als Schulversion des großen Sequenzerprogramm für Sie kostenlos erhältlich ist und auch auf den Heft-CDs von klasse musik bereitsteht. Um auch im Unterricht Unterstützung beim Umgang mit dem Medium und dem Programm Cubasis VST zu erhalten, steht Ihnen in Kürze auch auf musikpaedagogik-online.de eine Plattform mit ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten zur Verfügung. Die Beiträge sind mit Erklärungen von technischen Arbeitsschritten und Begriffen hinterlegt, die es erlauben, die Unterrichtsprojekte Ihrem Wissensstand individuell anzupassen. Material zum Download und eine Suchfunktion ermöglichen Ihnen eine optimale Vorbereitung Ihres Unterrichts. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Unterrichtsprojekten, Ihr klasse musik-Team InhaltsverzeichnisStomp & StreetdanceStreetstomp ein Show- und Performance-Spektakel für draußen und drinnen Friedrich Neumann/Bettina Ohligschläger Schlag auf Schlag Stock-Kampf-Kunst als Rhythmusform Steffen Naumann ... und Schnitt! Ein Videoclip entsteht Christian Crämer/Wolfgang Stach Oh, Happy We Leonard Bernsteins Ouverture zu „Candide“ Materialien und Arbeitsvorschläge für den Unterricht ab Klasse 8 Wolfgang Koperski Rund ums Rondo Spielideen zum Umgang mit dem Kettenrondo Klasse 5/6 Christiane Jasper Caroling, Caroling Ein amerikanischer Weihnachtsevergreen Wolfgang Koperski LeseprobeStock-Kampf-Kunst als RhythmusformSteffen Naumann Stock-Kampf-Kunst bezeichnet eine dynamische Verbindung aus Rhythmus, Tanz, Kampf und Spiel. Präsenz, Achtung vor dem anderen, Konzentration, Distanzgefühl, Kennen lernen der eigenen Energien und ein angemessener Krafteinsatz bilden die Grundlagen für den rhythmischen Unterricht. Diese werden mit einfachen Jonglagen, die die Beweglichkeit und die Koordination fördern, eingeführt. Rhythmische Schläge, bei denen die Stöcke auf den Boden schlagen, die Füße stampfen und sich der Körper in einer Art Tanz bewegt, machen ein Erleben von Energie und Kraft in der Gruppe möglich. Der Rhythmus „trägt„, vermittelt zwischen den PartnerInnen und kann das Lernen und Behalten von Bewegungen erleichtern. Es entsteht eine Mischung aus Kampf und Tanz, aus Präsenz und Spiel. Da sich die Stöcke und nicht die Körper berühren und feste Schlagfolgen gelernt werden, ist die Angst vor Verletzungen gering. Es geht nicht um das Gewinnen, sondern um einen gemeinsam entwickelten Rhythmus und eine dem Partner entsprechend eingesetzte Kraft. Vorbereitungen Praktische Voraussetzung ist zunächst einmal ein Klassensatz an Stöcken. Wir brauchen zwei Stöcke pro Person. Sie sollten ungefähr armlang (60 bis 70 Zentimeter) sein und einen Durchmesser von ca. 20 Millimetern haben. Abgesägte Besenstiele genügen für den Anfang völlig. Bei längerem, intensivem Gebrauch empfehlen sich aber die klassischen Stöcke aus Rattan. Rattan sieht aus wie Bambus, ist aber nicht hohl, sondern „gefüllt„ und dadurch haltbarer. Es splittert nicht, sondern wird mit der Zeit weich wie ein Besen. Korbstühle sind oft aus Rattan und in Korbstuhlfabriken kann man die Stöcke bekommen (Bezugsadressen auf musikpaedagogik-online.de). Werden die Stockenden rund geschliffen, halten die Stöcke erheblich länger und auch die Böden werden beim Draufschlagen geschont. Eine zweite Voraussetzung betrifft die Räumlichkeiten: Für die nachfolgend beschriebenen Übungen könnte es in einem Klassenraum leicht zu eng werden, selbst wenn die Tische und Stühle an den Rand geräumt werden. Eine Ausweichmöglichkeit in eine Turnhalle oder Schulaula sollte deshalb möglich sein. Gewöhnung an die Stöcke Die Gruppe steht im weiten Kreis. Die SchülerInnen haben die Hände auf Bauchhöhe, die Handflächen öffnen sich nach oben. Zunächst wird lediglich ein einzelner Stock möglichst waagerecht im Kreis geworfen. Der Stock landet in den geöffneten Händen und wird zum nächsten Partner weitergeworfen. Nach einer Runde ist das Prinzip klar und man kann langsam mehr Stöcke dazunehmen (möglichst ohne das Werfen zu unterbrechen). Ein fließender, gemütlicher Rhythmus ergibt sich, wenn jeder Zweite einen Stock hat (ca. zehn Stöcke bei zwanzig SchülerInnen). Der sich nun einstellende ruhige Bewegungsrhythmus kann schon jetzt als Basis für ein gemeinsames Singen genutzt werden. In Afrika sieht man häufig, dass einfache, scheinbar monotone Arbeitsbewegungen durch den dazukommenden Gesang zu rhythmischen Gruppenerlebnissen werden. Die nächste Herausforderung kann darin bestehen, dass nun alle SchülerInnen einen Stock bekommen, wofür das Werfen allerdings unterbrochen werden muss. Dann werfen auf ein gemeinsames Signal „Und hopp!„ alle den Stock in einer Kreisrichtung zum nächsten Partner. In dem kurzen Moment, in dem die Stöcke sich in der Luft befinden, ist Zeit, sich vom Werfen umzuwenden und den nächsten Stock zu fangen (die Füße sollten hierfür auf der Kreisbahn stehen bleiben und lediglich der Oberkörper sich wenden). Dann gibt es ein paar Sekunden Pause, damit alle heruntergefallenen Stöcke wieder aufgehoben werden können. Dann weiter: „Und hopp!„ ... Man kann dieses Spiel so lange fortsetzen, bis zumindest einmal kein Stock gefallen ist. Sollte dies wider Erwarten bereits nach ein paar Durchgängen geschehen, wechselt man einfach die Richtung auf der Kreisbahn: neuer Partner, neues Glück - und es sieht in dieser Richtung ganz anders aus. Rhythmuskreis im Sitzen Die SchülerInnen sitzen auf den Knien (bei Knieproblemen geht auch der Schneidersitz) in einem relativ engen Kreis. Sie haben in jeder Hand einen Stock, in der Mitte gefasst, senkrecht neben den Knien stehend. Das gesamte Stück setzt sich aus drei ähnlichen Rhythmusfiguren zusammen (Legende siehe M 2, S. 23): Die Rhythmen a und b sind recht einfach und können zum Üben zunächst einzeln fortlaufend und als nächste Übungsstufe dann im Wechsel (a b a b ...) geschlagen werden. Rhythmus c, mit dem Weiterwerfen der Stöcke, ist schon um einiges anspruchsvoller. Hier empfiehlt es sich a und c im Wechsel zu üben, damit die SchülerInnen, während a geschlagen wird, Zeit haben, die Stöcke wieder aufzuheben. Der ganze Rhythmus hat dann folgendes Schema: a a b b a a c Gesang Der zum Rhythmus gehörige Gesang wird im Stehen eingeübt (auch damit sich die Knie etwas erholen können und die Beine wieder durchblutet werden). Hey Yungua ist ein traditionell indianisches Lied. Darin werden die Väter und Großväter, die von den Lebenden gegangen sind, um ihre Führung gebeten (HB 5 und M 2 mit geringfügigen Vereinfachungen zum Original). Rhythmuskreis und Gesang werden verbunden Als Vorstufe zur Vereinigung von Rhythmus und Gesang besteht die Möglichkeit, die Gruppe zu teilen. Die eine Hälfte bildet den Rhythmuskreis mit Stöcken und die andere singt dazu. Aus M 2 kann entnommen werden, wie Stockrhythmus und Gesang verbunden sind. Wem dies noch zu kompliziert ist, der kann eine einfachere Variante wählen: Die Gruppe schlägt Rhythmus a, ein Schüler singt eine einfache Tonfolge vor, die maximal die Länge dieser vier Schläge haben sollte, und die ganze Gruppe antwortet. So ergeben sich je nach Mut und Können der VorsängerInnen schöne rhythmische Gesangsimprovisationen. Rhythmusimprovisation Da die vorherige Übung von den SchülerInnen viel Disziplin erforderte, gibt es nun ein freieres Angebot, das ihnen ermöglicht, eigene Rhythmusformen zu finden. Die Klasse steht im Kreis, alle haben jeweils zwei Stöcke am unteren Ende gefasst. Die Lehrkraft spielt eine einfache Rhythmusfigur vor. Die Klasse soll diese nun direkt, ohne zu sprechen oder zu erklären, wiederholen. Darauf wiederholt die Lehrkraft dieselbe Figur und die SchülerInnen antworten erneut, diesmal schon mit etwas mehr Sicherheit. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt die Lehrkraft nach einigen Wiederholungen eine neue Figur in die Runde. Auch bei einfachen Figuren sind ein paar Wiederholungen erforderlich bis der Rhythmus „groovt„. Die Vorgaben der Lehrkraft sollten auch dazu dienen, den SchülerInnen das Spektrum an Möglichkeiten vorzuführen (s. u.) und ihnen die Sicherheit vermitteln, dass es bei diesem Spiel keine falschen Schläge oder Rhythmen gibt. Sobald die SchülerInnen mit den Regeln etwas vertraut sind, hat die nächste Person im Kreis die Rolle des Vorspielenden. Entweder gibt die Lehrkraft den Wechsel zur nächsten Person an oder jeder Rhythmus muss z. B. dreimal wiederholt werden, bevor die Führung übergeben wird. Eine wichtige Regel ist, dass der jeweilige Rhythmus immerhin so „einfach„ sein sollte, dass der Vorgebende ihn selbst identisch wiederholen kann. Besonders „gute„ Rhythmen sollten sich gemerkt werden, um daraus eine komplexere Rhythmuschoreografie z. B. für eine Aufführung zu basteln. Abschließend jetzt noch ein Beispiel für Klänge aus denen die oben genannten Figuren entstehen können: • Stöcke schlagen gegeneinander, • Stöcke schlagen einzeln, zusammen oder versetzt auf den Boden, • Stockende stößt auf den Boden, • das kurze Stockende, bei der Hand, stößt auf den anderen Stock, • Stöcke werden aneinander gerieben, • Stöcke werden in einer schnellen Bewegung aneinander vorbeigeschliffen, • Stock schlägt unter die Fuß-/Schuhsohle, • Füße stampfen (allein hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten), • Stöcke werden hochgeworfen und wieder gefangen (während des Werfens klatschen/schnipsen). Der Einsatz der Stimme (Worte, Töne oder Schreie) ist eine weitere Möglichkeit. Schließlich als wichtiges Gestaltungselement die Pausen: Um die Pausen zu „füllen„, können rhythmische Bewegungen eingefügt werden, z. B. Schritte, Springen/Hüpfen, Arm- oder Kopfbewegungen. Abschluss - dynamischer Rhythmuskreis im Stehen Zum Abschluss dann noch ein sehr einfacher Stockrhythmus, damit die SchülerInnen sich auspowern und eventuelle Spannungen loswerden können. Die SchülerInnen stehen im Kreis, halten je zwei Stöcke, diesmal am unteren Ende gefasst. Der ganze Rhythmus besteht aus acht gleich langen Schlägen (M 1). Nach einiger Übung kann in die Pause ein gemeinsamer Schrei gesetzt werden. Das Tempo wird langsam gesteigert. Auf dem Höhepunkt schreit die Lehrkraft: „Noch dreimal„ und die Gruppe endet gemeinsam. |

|||||