|

|

|

Umschlagtext

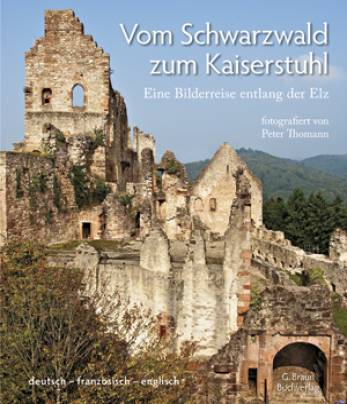

Diese »Bilderreise entlang der Elz« führt uns von den Höhen des Naturparks Südschwarzwald hinunter in die Oberrheinebene zum Kaiserstuhl. Gezeigt werden die schönsten Ansichten der dabei berührten Ortschaften:

Rohrhardsberg — Prechtal — Elzach — Biederbach — Winden — Simons-wald — Gutach-Bleibach — Kollnau — Oberspitzenbach — Waldkirch — Kandel — Buchholz — Glottertal — Sexau und die Hochburg — Freiamt — Tennenbach — Emmendingen — Mundingen — Teningen — Nimburg — Landeck — Köndringen — Heimbach — Riegel. Nachdem Peter Thomann als Fotograf für den »Stern« rund um den Globus unterwegs war, entdeckt der Emmendinger Kulturpreisträger nun die Schönheiten seiner Heimat. Rezension

Das kleine Flüsschen Elz verbindet die Städte und Gemeinden, die nördlich von Freiburg zwischen dem Naturpark Südschwarzwald und dem Kaiserstuhl liegen. Der bekannte Fotograf Peter Thomann hat eine Bilderreise entlang des Flusses unternommen. Entstanden ist dabei ein intimes Porträt der Region zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl, von Prechtal über Elzach, Waldkirch, Kandel, das Glottertal, Sexau, Emmendingen, Freiamt, Teningen, Köndringen bis nach Riegel. Peter Thomann zeigt mit seinen herausragenden Aufnahmen die Kultur und Landschaft, die Architektur und die Menschen, aber auch die verborgenen, nur dem Einheimischen bekannten Kleinode der Region rund um die Hochburg.

Der Bildband im repräsentativen Großformat ist dreisprachig angelegt: Deutsch, Englisch und Französisch. Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

Der Fotograf Peter Thomann, aufgewachsen in Emmendingen, absolvierte von 1956 bis 1959 eine Fotografen-Lehre in einem örtlichen Fotostudio. Ab 1960 bis 1965 studierte er Bildjournalistik an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen. Von 1968 bis 2005 war Thomann für das Magazin Stern weltweit als Fotoreporter tätig. Seine Bilder wurden und werden auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert und befinden sich in verschiedenen Museen und privaten Sammlungen. Thomann hat bereits mehrere Bildbände veröffentlicht. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie e.V. Inhaltsverzeichnis

Glottertal

Buchholz Bleibach Hörnleberg Rohrhardsberg Brend Elzquelle Schillinger Berg Hünersedel Hochburg Kastelburg Burg Landeck Keppenburg Eichbergturm Kaiserstuhl Kandel Oberprechtal Heimbach Karte des Landkreises Emmendingen Leseprobe: Vorwort Der Schwarzwald hat seinen Namen nicht von ungefähr. Den Bewohnern der umliegenden Ebenen und den frühen Siedlern muss dieses finstere Gebirge wie ein undurchdringlicher Urwald erschienen sein. Den leichtesten Zugang boten die Täler der Gebirgsfl üsse. Die Elz ist so ein Fluss. Sie entspringt in 1038 Metern Höhe südlich des Rohrhardsbergs und fließt zunächst nach Norden. Das Waldgebiet, durch das sie sich schlängelt, ist nicht mehr dasselbe, das die Römer antrafen. Denn vom 17. Jahrhundert bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein war der Schwarzwald stark abgeholzt, und der Wald bedeckte nur 15 Prozent der Gesamtfl äche. Heute sind es zwei Drittel. Damals brauchte man Grubenholz für den Erzabbau, Holzkohle für die Erzverhüttung und Pottasche für die Herstellung von Glas. Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts die industrielle Produktion unrentabel wurde, begann man wieder mit der Aufforstung von Fichten, die in Monokulturen angelegt wurden. Man erkannte aber, dass das für die Natur und den Baumbestand ein Fehler war, und mittlerweile forstet man wieder Laubmischwälder auf. Das Holz wird als Furnierholz und zum Möbelbau bis nach Indien und China exportiert. Der Emmendinger Stadtwald gilt europaweit als beispielhaft für ökologische und ökonomische Waldbewirtschaftung. Der Begriff der Nachhaltigkeit, so behaupten die Förster, stamme von ihnen. Die Elz fließt durch das Prechtal, wendet sich in südliche Richtung und erreicht das Tal, das nach ihr benannt wurde. Hier trifft sie auf Menschen, die heimatverbunden sind, ohne rückwärtsgewandt zu sein. Sie pflegen Brauchtum und den örtlichen Dialekt. Jede Ortschaft, die etwas auf sich hält, hat ein Heimatmuseum, und sei es noch so klein. Und der christliche Glaube ist eine feste Größe im Alltag. So mahnt das große Kreuz, das am Anfang des Elztals neben der B 294 steht, den Wanderer, nicht nur auf seinen Wanderweg, sondern auch auf seinen Lebensweg zu achten. Es wurde während der Pestzeit aufgestellt, weil man sich dafür bedanken wollte, von der Krankheit verschont worden zu sein. Die Familie Jägle gehört zu den Nachkommen der Errichter des Kreuzes und pflegt es noch heute. Eine ebenfalls wichtige Mahnung findet sich in der Bleibacher Beinhauskapelle St. Georg. Die Tafelbilder an der Decke der Kapelle zeigen den Tod, der jedem, vom Bettler bis gar zum Papst, klarmacht, dass er ihm nicht entkommen wird. Weniger ernst geht es auf der urigen Elzacher Fastnacht zu. Der Ort gilt als Hochburg der alemannischen Fasnet. Mehr als 1000 Maskenträger drängen sich während der Umzüge in dem 7000-Einwohner-Städtchen. Sie nehmen ihre Masken in der Öff entlichkeit übrigens nicht ab, denn sie wollen nicht erkannt werden. Wie manch anderer Ort im Schwarzwald bezieht die Stadt Elzach einen Teil ihres Strombedarfs aus einem Wasserkraftwerk, das an der Elz liegt. Etwas weiter flussabwärts, in Gutach bei Waldkirch, gibt es die Firma »Wasserkraft Volk«, eine der wenigen Firmen, die heute wieder Wasserturbinen herstellt. Der Großteil der Produktion geht nach Asien und Südamerika. Ein weiterer Nutznießer der Wasserkraft war die Edelsteinschleiferei, die in Waldkirch betrieben wurde. Heute gibt es nur noch die Schleiferei Wintermantel. Ein weiterer Industriezweig in der Stadt war der Orgelbau, für den Waldkirch einst weithin bekannt war. 1799 ließ sich der erste Orgelbauer hier nieder, und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts fertigten zahlreiche Hersteller Drehorgeln, Karussellorgeln und Kirchenorgeln, die europaweit Abnehmer fanden. Heute gibt es nur noch vier dieser Handwerksbetriebe, von denen einer noch im 19. Jahr7 hundert gegründet wurde. Im städtischen »Elztalmuseum« kann man einige der alten Orgeln bewundern und gar ihrem Klang lauschen. Am Ende des Elztals erhebt sich der Kandel, den die Waldkircher zu ihrem Hausberg erkoren haben. Die Aussichtspyramide auf seinem Gipfel liegt 1243 Meter hoch. Auf der gegenüberliegenden Seite Waldkirchs thront die Kastelburg über der Stadt. Sie wurde Mitte des 13. Jahrhunderts von den Herren von Schwarzenberg erbaut. Nach einigen Besitzerwechseln eroberten kaiserliche Truppen die Burg im Jahr 1634 und brannten sie danach ab. Einige Kilometer weiter erreicht die Elz Buchholz und damit die ersten Weinberge. Wenn man die Elz, die sich hier nach Nordosten wendet, für einen Moment verlässt, kann man ins Glottertal gehen. Hier wird ein Wein angebaut, der unter Kennern in der Region geschätzt wird: der Spätburgunder »Roter Bur«. Im Dorf Glottertal gibt es einige wegen ihrer Küche auch überregional bekannte Gaststätten. Wer es schafft, an all den kulinarischen Verlockungen vorbeizukommen, findet am Ortsausgang in Richtung St. Peter die Hilzingermühle. Sie wurde 1621 am Ufer der Glotter errichtet und hat mit Hilfe ihres Wasserrads bis 1963 Getreide gemahlen. Sie ist eine der ältesten der vielen noch erhaltenen Schwarzwaldmühlen. Eine weitere Mühle findet man im Brettental. Die Schillingerhofmühle wurde 1802 errichtet und war bis 1963 in Betrieb. Ihre Besitzer restaurierten sie im Jahr 1997 und machen Führungen, bei denen sie die Funktionsweise des Mahlwerks zeigen. Wer sich dafür interessiert, mag den »Mühlenwanderweg« in Simonswald nehmen. Er führt an vier Mühlen entlang, die besichtigt werden können. Hinter Buchholz fließt die Elz durch die Breisgauer Bucht an Sexau vorbei in Richtung Emmendingen. Sexau liegt am Ausgang des Brettentals, das nach dem Bach Bretten benannt ist. Folgt man der Bretten in Richtung ihrer Quelle, fällt sofort die Hochburg ins Auge, die auf dem Kamm des Hochbergs liegt. Sie ist die zweitgrößte Burgruine Badens. Gegründet wurde sie Ende des 11. Jahrhunderts wahrscheinlich von Dietrich von Hachberg. Während die aufständischen Bauern die Burg im Jahr 1525 noch erfolglos zu stürmen versuchten, wurde sie während des Dreißigjährigen Kriegs im Jahr 1636 durch die Truppen der Katholischen Liga besetzt und geschleift. Im Jahr 1660 baute man sie wieder auf, aber bereits 1688 wurde sie durch Truppen Ludwigs XIV. erobert und anschließend gesprengt. Ein Wiederaufbau erschien zu teuer, und sie begann zu verfallen. Der 1971 gegründete »Verein zur Erhaltung der Burgruine Hochburg« hat ein Burgmuseum eingerichtet und kümmert sich mit viel Engagement um die Restauration und den Erhalt der Ruine. Eine weitere Burgruine im Brettental ist die Ruine Keppenbach. Die Burg wurde 1276 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und im Bauernkrieg 1525 zerstört. Beim Blick von der Hochburg auf die gegenüberliegende Seite des Brettentals kann man den Eingang der Carolinengrube erkennen, die auch zu besichtigen ist. Das gibt Einblicke die jahrhundertealte Technik des Silberbergbaus, der im Schwarzwald Tradition hatte. In der Carolinengrube wurde seit dem 13. Jahrhundert bis mindestens ins 16. Jahrhundert hinein Silber abgebaut. Hoch über der Quelle der Bretten fi ndet sich der 744 Meter hohe Hünersedel. Von dem auf der Spitze stehenden Aussichtsturm hat man einen schönen Blick in das Rheintal und bis ins Elsass. Aber auch in nächster Nähe findet sich ein schöner Ausblick, nämlich auf die Gemeinde Freiamt. Sie besteht aus einigen kleinen Ortschaften, die locker mit Straßen verbunden inmitten von Wiesen und Wäldern liegen. Schon Johann Peter Hebel ließ sich von dieser Landschaft begeistern. Ottoschwanden ist ein Ortsteil Freiamts. Hier liegt das Heimatmuseum Freihof. Das Haus stand ursprünglich in Reichenbach, wo es im 16. Jahrhundert für den Vorarbeiter einer Silbermine gebaut wurde. Im Jahr 2000 wurde es am Freihof als Museum wieder aufgebaut und erlaubt Einblicke in einen Wohnkomfort ohne Kühlschrank und Fernseher. Am Fuße des Ortsteils Allmendsberg befi nden sich noch zwei unscheinbare Gebäude, eine Kapelle und ein heute als Gastwirtschaft genutztes ehemaliges Wirtschaftsgebäude. Sie sind die – leider letzten – baulichen Zeugnisse der Klosteranlage Tennenbach, die von den Zisterziensern 1210 errichtet wurde. Mehrfach wurde sie von durchziehenden Truppen zerstört und dann wieder aufgebaut. Ihr Ende kam mit der Säkularisierung im Jahr 8 1806. Die Gebäude wurden in den folgenden Jahrzehnten abgerissen, um Baumaterial für andere Gebäude zu gewinnen. Vom Kloster Tennenbach aus gelangt man durch den Binzgenwald am Eichbergturm vorbei nach Emmendingen, wo sich die Bretten mit der Elz vereint. Mitten in der Stadt, auf dem Marktplatz, steht das alte Rathaus. Das im Barockstil im Jahr 1729 errichtete Gebäude diente bis 1992 als Rathaus. Heute ist es Sitz des Deutschen Tagebucharchivs, das 1998 gegründet wurde. Das Tagebucharchiv ist das einzige seiner Art in Deutschland. Hier werden Tagebücher, Lebenserinnerungen und Briefwechsel gesammelt, die von Privatpersonen oder wissenschaftlich Arbeitenden eingesehen und ausgewertet werden können. Neben dem neuen Rathaus in der Landvogtei steht das »Schlosserhaus«, das heute die Stadtbücherei beherbergt. Das 1588 errichtete Gebäude wurde von 1774 bis 1787 vom damaligen Oberamtmann Johann Georg Schlosser bewohnt. Er war mit Cornelia Goethe verheiratet, der Schwester von Johann Wolfgang Goethe, der seiner Schwester hier im Jahr 1775 einen Besuch abstattete. Im Gefolge von Goethe fanden auch andere Schriftsteller und Philosophen der Aufklärung ihren Weg nach Emmendingen. Zwischen der evangelischen Stadtkirche und der katholischen St. Bonifatius Kirche erhebt sich das Markgrafenschloss. Es wurde als Wirtschaftsgebäude des Klosters Tennenbach errichtet und 1588 vom damaligen Markgrafen Jakob III. von Baden-Hachberg erworben. Heute sind hier zwei Museen untergebracht: Die Stadtgeschichtliche Sammlung, in der die politische Geschichte Emmendingens ebenso dokumentiert ist wie die Wirtschaftsgeschichte. Im »Literarischen Salon« finden sich Werke jener Literaten, die Gäste Johann Georg Schlossers waren. Das zweite Museum ist das Photomuseum Hirsmüller. Es besteht aus dem originalen, mehr als hundert Jahre alten Atelier der Fotografenfamilie Hirsmüller, dem Entwicklungslabor und einer umfangreichen Kamera-Samm- 9 lung. Die Familie Hirsmüller führte ihr Geschäft zwischen 1861 und 1993 in Emmendingen und hinterließ der Stadt 136 000 Negative, anhand deren sich die Stadt entwick lung und die Wirtschaftsgeschichte dieser Zeit bebildern lässt. Und Generationen von Emmendinger Bürger fi nden sich dort ebenfalls abgebildet. In unmittelbarer Nähe des Markgrafenschlosses findet sich die um 1840 erbaute Mikwe der jüdischen Gemeinde Emmendingens, wo rituelle Waschungen durchgeführt wurden. Über dem renovierten Bad befi ndet sich das Jüdische Museum, das über die Geschichte der Emmendinger Juden informiert. Zwischen Mikwe und dem Markgrafenschloss ist der Grundriss der während der Progromnacht 1938 zerstörten Synagoge zu sehen. Die beiden christlichen Kirchengebäude und die Synagoge lagen vereint am »Dreifaltigkeitsplatz «, wie der Volksmund den heutigen Schlossplatz nannte. Am Emmendinger Stadttor liegt das Wasserkraftwerk »Am Tor«, eine von sieben Wasserturbinen auf Emmendinger Stadtgebiet. Alle Turbinen zusammen können 700 Haushalte mit Strom versorgen. Am Ortseingang von Mundingen steht am Mühlbach die Mundinger Mühle, in der die letzte dieser Turbinen installiert ist. Vom östlich der Elz gelegenen Mundingen aus kann man am Fuß des Schwarzwalds die Burg Landeck sehen. Sie wurde um 1250 wahrscheinlich von »Dietrich, Vogt von Landecke« errichtet und 1525 von den aufständischen Bauern zerstört. Wer wissen will, wie sich das Leben auf einer Burg abspielte, kann sich vom Burgfräulein Brigitte von Landeck durch das alte Gemäuer führen lassen. Diese Möglichkeit gibt es auch auf der Kastelburg, wo der Türmer Besuchern alte Techniken zeigt und über die Burg erzählt. Auch auf der Hochburg kann man sich durch Führer in mittelalterlichen Gewändern die Historie des Gemäuers erklären lassen, und Emmendingen bietet einen historischen Rundgang auf Goethes Spuren an. Unweit der Burg Landeck liegt der Heimbacher Sandsteinbruch. Hier wurde bis über 500 Jahre hinweg bis ins 19. Jahrhundert hinein Sandstein abgebaut. Der Stein ist besonders hart, und ein großer Teil des Baumaterials des Freiburger Münsters stammt von hier. Die Elz bildet die Grenze zum Naturpark Südschwarzwald. Westlich des Flusses liegt Teningen, und wenige Meter hinter der Elzbrücke steht die Villa Rebay. Baroness Hilla von Rebay, 1890 in Straßburg geboren, zog 1919 hier mit ihren Eltern ein. Sie hatte künstlerisches Talent, malte gegenstandslos und kannte Künstler wie Kandinsky, Chagall und Arp. 1927 ging sie nach New York, wo sie Solomon Guggenheim kennenlernte, mit dem zusammen sie das Guggenheim Museum aufbaute. Nach dem Tod Solomon Guggenheims verlor sie im Kuratorium des Museums an Einfl uss. Sie starb 1967 und wurde auf eigenen Wunsch in Teningen beigesetzt. Die Villa Rebay dokumentiert einige ihrer persönlichen Gegenstände, Briefe und Werke. Im Zentrum Teningens steht das Mentonhaus. Haus und Hof wurden 1781 erbaut und 1991 an die Gemeinde verkauft. Im Haus blieben viele alte Möbel und Gebrauchsgegenstände bis Ende des 20. Jahrhunderts in Gebrauch, und so spiegelt es 200 Jahre ländliche Wohnkultur. Daneben macht der »Förderverein Anwesen Menton e. V.« Ausstellungen zur örtlichen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Von Teningen aus ist es nur noch eine kurze Strecke, bis die Elz nach insgesamt 58 Kilometern und 855 Metern Höhenunterschied direkt vor der Riegeler Brauerei den Kaiserstuhl erreicht. An dieser Stelle erhält die Elz Zuwachs durch gleich drei Zufl üsse: Dreisam, Alte Dreisam und Glotter münden hier. Die Brauerei war seit 1843 Riegels Wahrzeichen. Seit 2009 beherbergt das historische Gebäude die Kunsthalle »messmer foundation«, die Ausstellungen weltweit bekannter Künstler zeigt. Riegel ist schon in der Jungsteinzeit besiedelt gewesen, und die Römer bauten den Ort als Garnison aus. Von hier aus ließ sich die Fernroute, die vom Rhônetal den Rhein hinunter führte, ebenso kontrollieren wie der Verbindungsweg, der vom Inneren Galliens über den Schwarzwald bis zur oberen Donau reichte. Hinter Riegel wird ein Teil des Elzwassers im zum Hochwasserschutz angelegten Leopoldskanal schnurstracks dem Rhein zugeführt. Die Elz selbst schlängelt sich noch 25 Kilometer weit, bis sie nördlich von Kappel in den Rhein mündet. Peter Wickum |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen