|

|

|

Rezension

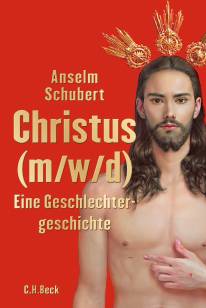

Mit „Christus (m/w/d)“ legt der Historiker und Theologe Anselm Schubert ein ebenso pointiertes wie differenziertes Buch vor, das mitten in aktuelle Debatten über Geschlecht, Religion und Identität hineinspricht – allerdings nicht mit dem Furor des Kulturkampfs, sondern mit historischer Tiefe und analytischer Sorgfalt. Der Titel provoziert, aber das Buch selbst ist keine Provokation um der Provokation willen. Vielmehr geht es Schubert darum, die Frage nach dem Geschlecht Christi – scheinbar abstrakt und fern – als eine theologisch, kulturell und gesellschaftlich folgenreiche zu beleuchten.

Das Buch zeichnet die Vorstellungen vom „männlichen“, „geschlechtslosen“ oder auch „weiblichen“ Christus durch die Jahrhunderte nach – von der spätantiken Theologie über mittelalterliche Mystik bis hin zu modernen Debatten in Theologie, Gender Studies und kirchlichen Kontexten. Dabei zeigt Schubert, wie sich in der Figur Christi immer auch gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht, Macht und Heiligkeit gespiegelt und verfestigt haben – oder, je nach Zeit und Ort, auch irritiert wurden. „Christus (m/w/d)“ ist dabei weder polemisch noch belehrend, sondern ein klug geschriebenes, wohltuend unaufgeregtes Buch. Es wagt die Brücke zwischen historischen Quellen und gegenwärtigen Fragen, ohne in Vereinfachungen oder Parolen zu verfallen. Wer sich auf die Lektüre einlässt, wird nicht mit fertigen Antworten versorgt, sondern mit Denkbewegungen konfrontiert – und genau das macht das Buch so wertvoll. Für den Einsatz in Bildungskontexten eignet sich „Christus (m/w/d)“ vor allem dort, wo Religion nicht als fertiges System, sondern als dynamische Kulturpraxis verstanden wird – etwa in der Oberstufe im Religions- oder Ethikunterricht, im Studium der Theologie oder Religionswissenschaft, aber auch in der Erwachsenenbildung. Das Buch kann Anlass sein, über historische Bedingtheiten von Glaubensbildern zu sprechen, über die Rolle von Körperlichkeit in religiösen Traditionen, oder über die Frage, wie sich Kirche und Gesellschaft gegenseitig prägen – und hinterfragen. Didaktisch bietet sich eine Auseinandersetzung mit einzelnen Kapiteln an, etwa in Form von Quellensichtung, Diskussionsimpulsen oder thematischen Projekten zu Körper, Geschlecht und Religion. Besonders spannend: die Frage, wie sich alte Texte mit heutigen Begriffen neu lesen lassen – und welche Grenzlinien dabei entstehen. „Christus (m/w/d)“ ist ein leises, aber substanzielles Buch. Es lädt dazu ein, religiöse Traditionen nicht als starres Erbe, sondern als lebendigen Diskurs zu verstehen – und es zeigt, dass die Frage nach Christus nie nur eine theologische, sondern immer auch eine gesellschaftliche ist. Für den Unterricht ist das Werk nicht einfach, aber ein Gewinn – wenn es gelingt, die Spannung zwischen historischer Genauigkeit und gegenwärtiger Relevanz fruchtbar zu machen. Verlagsinfo

Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Aber warum als Mann? Anselm Schubert zeigt in seiner faszinierenden Darstellung, dass von der Antike bis zur Gegenwart immer auch andere – weibliche, androgyne oder queere – Christusbilder wirkmächtig waren, und führt uns so ein unbekanntes, erstaunlich diverses Christentum vor Augen. In der Antike galt vollkommenes Mannsein als höchste Form des Menschseins und war gleichbedeutend mit vollkommener Selbstbeherrschung: Christus musste daher ein Mann sein, der sich, seinen Körper und seine Sexualität vollkommen beherrschte – und deshalb gänzlich keusch lebte. Im Mittelalter galten dagegen beide Geschlechter als göttliche Schöpfung: Theologen diskutierten, ob Christus auch als Frau hätte Mensch werden können. Die Mystik feierte Christus als männlichen Bräutigam oder weibliche Inkarnation Gottes. Kabbalisten, Alchemisten und Prophetinnen der Frühen Neuzeit erhofften sich von einem androgynen Christus die Vollendung beider Geschlechter. Erst im19. Jahrhundert rückte die Frage in den Vordergrund, wie man sich Jesus als «echten», virilen Mann vorstellen kann. Gegen das betont männliche Bild vom Vater-Gott und seinem Sohn protestierte die feministischeTheologie im 20. Jahrhundert mit einem weiblichen Christus. Queere Theolog:innen verkünden einen schwulen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen oder polyamoren Jesus. Die selbstverständliche Männlichkeit Christi gilt als der letzte blinde Fleck der Christentumsgeschichte. Anselm Schubert bringt in seinem längst überfälligen, meisterhaft geschriebenen Buch Licht ins Dunkel der patriarchalisch geprägten Erzählungen. Inhaltsverzeichnis

Einleitung

13 Geschlechterordnungen 14 – Zwischen Geschlechtergeschichte und Theologie 16 – Der blinde Fleck 20 I. Überwindung: Die eine Männlichkeit Christi in der Antike 1. Jesus von Nazareth 25 – Der historische Jesus 25 – Das Neue Testament 28 2. Geschlecht und Erlösung 31 – Medizinische und philosophische Modelle 31 – Das Geschlecht Gottes 35 – Adam und Eva 41 – Die Aufhebung der Weiblichkeit 43 – Die Überwindung der Geschlechtlichkeit 45 – Geschlecht und Identität: die westliche Tradition 46 3. Das Geschlecht Christi 48 – Irdischer Körper und menschliche Natur 48 – Die Keuschheit Jesu 51 – Christus als Bräutigam 56 – Warum wurde Christus Mann? 58 – Christus als Weisheit 60 – Der androgyne Christus 62 – Christus als geschlechtsloser Erlöser: Maximus Confessor 66 – Der letzte Neuplatoniker: Johannes Scotus Eriugena 67 II. Leibhaftiges Heil: Die zwei Identitäten Christi im Mittelalter 1. Gott und Geschlecht 73 – Mittelalterliche Geschlechtertheorien 73 – Gottes Ungeschlechtlichkeit 77 – Mystische Männlichkeit und trinitarische Weiblichkeit 78 2. Die Männlichkeit Christi 81 – Scholastische Debatten um die Männlichkeit Christi 81 – ... und um seine Weiblichkeit 83 – Der mystische Bräutigam 85 – Die Vorhaut Christi 94 – Die Sexualität Christi im Denken der Ketzer 98 – Perfiditas Judaeorum 100 – Fluchen und Lästern der Laien 102 3. Die Weiblichkeit Christi 104 – Ist die menschliche Natur Christi weiblich? 105 – Die Brüste Christi 108 – Die Seitenwunde als Uterus und Vagina 113 – Weiblicher Christus für männliche Leser: Heinrich Seuse 117 – Christus als Mutter: Juliana von Norwich 119 – Christus wird eine Frau: Guillelma von Mailand 121 – Eine Frau wird Christus: die heilige Wilgefortis 125 4. Funktionen der Inkarnation 129 III. Verschweigen und Beschwören: Die drei Geschlechter Christi in der Frühen Neuzeit 1. Reformation und Konfessionalismus 137 – Kritik der scholastischen Spekulation 137 – Luther, Zwingli und Calvin 138 – Distanzierung von der Vorhautreliquie 141 – Die Keuschheit Christi 143 – Die Schönheit Christi 144 – „Sexualität Christi in der Kunst der Renaissance“? 146 2. Die Männlichkeit Christi in der Querelle des Femmes 152 – Männlichkeit als Kondeszendenz: Padron und Agrippa 153 – Männlichkeit als Notwendigkeit: Valens Acidalius 155 – Männlichkeit als Konzession: Marie de Gournay 156 3. Weibliche Inkarnationen Christi 159 – Lebende Heilige 159 – Der zweifache Körper Christi: Guillaume Postel 162 – Die „Giesuta“ von Forlì und andere 165 – „Female Christ“: Ann Lee und die Shaker 167 – Die „Femme-Messieh“ der Saint-Simonisten 170 4. Die Androgynität Christi 174 – Alchemistische Anfänge 174 – Das „Buch von der heiligen Dreifaltigkeit“ 177 – Paracelsus und die androgyne Gottheit 178 – Christus als Gottesgemahlin: Johannes Campanus 180 – Valentin Weigels himmlische Eva 182 – Jakob Böhmes endzeitlicher Androgyn 183 – Die androgyne Braut: Gichtel und Arnold 186 – Der Hermaphrodit: Bourignon und Poiret 188 – Die Vermehrung Christi in den Wiedergeborenen 190 – Frühe Heteronormativität: Zinzendorf und die Herrnhuter 194 5. Die Ausdifferenzierung der Geschlechter 198 IV. Natur und Dekonstruktion: Die vielen Männlichkeiten Jesu in der Moderne 1. Normative Männlichkeit Jesu 205 – Geschlechterpolarität 205 – Jesus als wahrer Mann 207 2. Diskussionen um den verheirateten Jesus 214 – Aufklärerisch: Jesus als Essener 214 – Akademisch: Jesus als Witwer 217 – Religionskritisch: Jesus als Freigeist 220 – Der polygame Jesus und die Mormonen 221 – Zurück in die literarische Fiktion 226 – Theologische Anfragen zur Sexualität Jesu 228 – Der schwule Christus 229 – The „Gospel of Jesus’ Wife“ 231 3. Die Nachkommen Jesu 233 – Erste Spuren in Frankreich 233 – Enthüllungsbücher und Verschwörungstheorien 234 – Das Indien-Narrativ 235 – Das Palästina-Narrativ 238 – Das Grals-Narrativ 240 – Maria-Magdalena-Literatur 242 – Die Biologisierung der Heilsgeschichte 243 – Übernatürliche Natürlichkeit 245 4. Die Dekonstruktion der Männlichkeit Jesu 247 – Der Mann Jesus in der feministischen Theologie 247 – Unerwartete Unterstützung: Karl Rahner 252 – Das weibliche Imaginäre: Luce Irigaray 253 – Performative Geschlechtsidentität: Judith Butler 254 – Queere Befreiungstheologie 255 – The multi-gendered Body 259 – Intersexueller Christus 260 Epilog: Geschlechtergeschichte und Heilsgeschichte 263 – Männlichkeit als Normativität 263 – Weiblichkeit: vom sozialen zum biologischen Geschlecht 267 – Androgynität: der geteilte Christus 270 – Geschlecht, Begehren, Christologie 272 Anhang – Dank 277 – Anmerkungen 279 – Quellen 335 – Literatur 357 – Bildnachweis 389 – Namenregister 391 |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen