|

|

|

Umschlagtext

Siehe Informationstext.

Rezension

„Der Streichholzhändler“(1920), „An die Schönheit“(1922), „Schützengraben“(1922/23) (verschollen), „Bildnis der Tänzerin Anita Berber“(1925), „Das Bildnis Sylvia von Harden“(1926), Triptychon „Großstadt“(1927/28), Triptychon „Der Krieg“(1929-32), „Vanitas“(1932) und „Die sieben Todsünden“(1933). Alle diese weltbekannten Werke stammen von dem Maler und Grafiker Otto Dix (1891-1969).

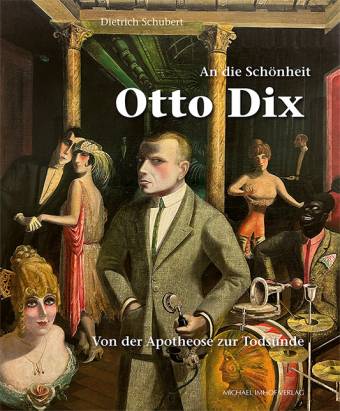

Differenziert betrachtet wird das vielschichtige Œuvre des Jahrhundertkünstlers in der Monographie „An die Schönheit Otto Dix. Von der Apotheose zur Todsünde“ von Dietrich Schubert (*1941) erschlossen und kunsthistorisch kontextualisiert. Erschienen ist der voluminöse und ästhetisch überaus ansprechend gestaltete Band des emeritierten Professors für Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg im Michael Imhof Verlag. Bekanntheit erlangte der Dix-Experte u.a. durch seine Bildmonographie „Otto Dix“(7. Aufl. 2008) sowie die Bücher „Otto Dix: Der Krieg – 50 Radierungen von 1924“(2002) und „Künstler im Trommelfeuer des Krieges 1914-1918“(2013). In seiner jüngsten Monographie gelingt es Schubert hervorragend aufzuzeigen, welchen Einfluss andere Künstler:innen auf Dix hatten und wie sich einzelne Bildmotive von ihm in seinem Œuvre präsentieren. Einen Schwerpunkt legt Schubert in seinem Band auf die Dix-Darstellungen des Krieges und des durch ihn verursachten Leids. Außerdem analysiert der Kunsthistoriker sehr gut die Bedeutung von Friedrich Nietzsches Lebensphilosophie für die Ikonographie der Werke von Dix. Dieser war nicht nur Vertreter der „Neuen Sachlichkeit“, sondern auch des „kritischen Verismus“, worauf Schubert zurecht hinweist. Durch seine Ausführungen erhält man einen fachlich fundierten und anschaulichen Zugang zu dem komplexen Bildkosmos von Dix. Lehrkräfte des Faches Bildende Kunst werden durch das mit 159 Schwarz-Weiß- und 304 Farbabbildungen versehene Buch geradezu eingeladen, sich im Unterricht mit dem umfangreichen Œuvre des Künstlers auseinanderzusetzen. Auch Geschichtslehrkräfte können mit seinen Bildern zur „Neuen Frau“ in der Weimarer Republik oder zur Kritik des Nationalsozialismus produktiv arbeiten. Fazit: Dietrich Schubert liefert mit seinem Band „An die Schönheit Otto Dix“ einen exzellenten Überblick über das Werk und die Ästhetik des Malers und Grafikers unter Berücksichtigung des neuesten Forschungstands. Die Lektüre des Buches wird für alle an der Kunst des 20. Jahrhunderts Interessierten von großem Gewinn sein. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

An die Schönheit Otto Dix – Von der Apotheose zur Todsünde Das Arbeiterkind Otto Dix aus Gera/Elster war ein Jasager und der Sinnlichkeit leidenschaftlich ausgeliefert. Das betonte Dix, der seit Sommer 1927 als Lehrer an der Kunstakademie Dresden wirkte, in einem Brief von 1930/32 an Werner Haftmann. Und mit dem Dichter Alfred Döblin hätte er sagen können: „Die Dinge sind einzigartig …“ Aus diesen Gründen verachtete Dix die Maler, welche die sichtbare Wirklichkeit abwerten, und zwar weil sie damit – im Sinne der Philosophie Friedrich Nietzsches – den Wert des Lebens abwerten. Bereits vor dem Krieg ‘14/18 lasen der junge Dix und seine Freunde statt Arthur Schopenhauer den lebensbejahenden Philosophen Nietzsche, der Schopenhauers Pessimismus überwunden hatte und im Kunstschaffen die Gegenkraft gegen den Willen zur Verneinung des Lebens sah, nämlich das Anti-Nihilistische par excellence. Als herausragend in Dix‘ Œuvre bewerten wir die Kriegsdarstellungen „Schützengraben“ von 1923 (verschollen), das Triptychon „Der Krieg“ 1929–1932 (heute in Dresden) und den Zyklus der 50 Radierungen, die Dix mit dem Galeristen Karl Nierendorf zum Anti-Kriegsjahr 1924 realisierte, mit denen er Protokolle der ‚Hölle‘ seiner Zeit als Spiegel vorhielt. Diese sind, wie W. Haftmann bereits schrieb, die bedeutendsten Kriegs-Darstellungen in der Kunst des 20. Jahrhunderts; ein Exemplar befindet sich im Historial de la Grande Guerre in Péronne. Entgegen heutiger Meinung war Otto Dix keineswegs nur ein Protagonist der sog. „Neuen Sachlichkeit“ (Ausstellung in Mannheim 1925), die übrigens wieder in Mode ist, sondern er übertraf und entgrenzte im Großteil seines Kunstschaffens deren simple und glatte Formen in gekonnter Weise und voll Sarkasmus in seinen Figurenbildern, in Porträts und in weiblichen Aktbildern mit den Prinzipien des kritischen Verismus. Malerei kritischer Feststellung war die Formel des Dichters Carl Einstein für diese Kunst. Und Willi Wolfradt konnte gültig schreiben: „Dix ist eine einzige Obstruktion gegen das subtile Bildchen, das so tut als ob nichts gewesen ist.“ Inhaltsverzeichnis

Vorwort 7

Einleitung und Prolog 13 I. Vor Rodins Kuss 1904 41 II. Ein akut modernes Thema? 45 III. Von Max Klinger zu Egon Schiele 63 IV. Die Venus von Milo im Blick von Heinrich Heine 73 V. Der Mann zwischen zwei Frauen 90 VI. Edvard Munch und die Spaltung der Frau 105 VII. Otto Dix und die Kunstsituation vor 1914 126 Exkurs: Der große Krieg - La Grande Guerre 147 VIII. Aufstände der Soldaten gegen den Krieg 171 IX. Otto Dix 1919: WERDEN - Apotheose des Weibes 194 X. An die Schönheit - der Welt- und Selbstbefrager Otto Dix 225 XI. Bissig-schöne Bildnisse: Dix als Porträtist 253 XII. Das WAS und das WIE im Schaffen von Otto Dix 296 XIII. Leiden der Frauen im Krieg (Radierungen 1924) 335 XIV. Kinderbilder 365 Das zweite Triptychon Der Krieg (1928-1932) XV. 1933: Otto Dix und die NSDAP-Funktionäre 385 XVI. Symbolische Landschaft 412 Epilog: Otto Dix im Blick von Alfred Hrdlicka 435 Verwendete Literatur 453 |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen