|

|

|

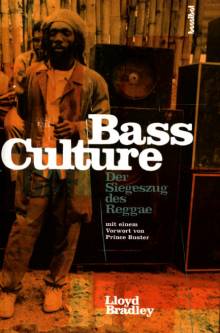

Umschlagtext

Dies ist die erste und umfassendste Darstellung der Entstehung und Geschichte des Reggae. Lloyd Bradley ging jeder Spur nach; seine Recherchen führten ihn nach Jamaika und New York, nach Miami und in Teile von London, „von denen ich nicht wusste, dass sie überhaupt noch existieren", sowie "in die verborgensten Winkel meiner Plattensammlung".

Bradley sprach mit allen relevanten Größen des Reggae: mit Bunny Lee von den Wailers und mit Prixtee Buster oder Horace Andy ebenso wie mit Lee Perry, Burning Spear, Dennis Bovell, Leroy Sibbles oder Big Youth. Schon allein diese Zeitzeugenberiehte vermitteln mehr Einsiebten in das Wesen des Regfgae als alle anderen Bücher zum Thema. Und Lloyd Bradley setzt neben die fesselnde mündliche Überlieferung der Protagonisten kenntnisreiche Analysen der sozialen und musikalischen Hintergründe. So nimmt er den Leser mit auf eine literarische Achterbahnfahrt, bei der es um Mord und Totschlag gehl, um das Geschäft der großen Plattenfirmen, um Rassismus und Gaiija-Paranoia - und natürlich immer wieder um „Die jamaikanische Musik hat hier endlich das Buch, das sie verdient." Rezension

Reggae ist ein bedeutender Ausschnitt der Jugendkultur: Obgleich in den meisten Nachschlagewerken der Rastafarianismus als religiöse Bewegung und Kultur noch sehr stiefmütterlich bzw. überhaupt nicht behandelt wird, fasziniert die Musik, die Leichtigkeit der Rhytmen, der Texte und deren Protagonisten. Vielleicht erklärt die durchstrukturierte und profitorientierte mitteleuropäische Kulturform diese Faszination. Auf jeden Fall lohnt die Beschäftigung mit diesem Phänomen - sowohl aus musikalischem als auch aus spirituellem Interresse.

Und Bass Culture bietet hier einen fundierten Überblick über die Entstehung, über die Spiritualität und vor allem über die Musik in all ihren Fassetten - das alles verpackt in eine spannende Entdeckungsreise, auf die der Autor seine Leser mitnimmt. Wer nicht nur über Reggae Bescheid wissen muss, sondern auch der Faszination und Emotion dieser Kultur nachspüren will, dem sei dieses Buch angeraten! Christoph Ranzinger, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

Dies ist die bis dato umfassendste Darstellung des Reggae, die Entstehung und Geschichte des Genres ausleuchtet. Lloyd Bradley sprach mit jedem Zeitzeugen, den er treffen konnte. Seine Recherchen führten ihn nach Jamaika und New York, nach Miami und in Teile von London, sowie „in die verborgensten Winkel meiner Plattensammlung“. Bradley sprach mit nahezu allen relevanten Größen des Reggae: mit Bunny Lee von den Wailers und mit Prince Buster, Horace Andy, Lee Perry oder Burning Spear. Schon allein diese Zeitzeugenberichte vermitteln mehr Einsichten in das Wesen des Reggae als alle anderen Bücher zum Thema. Doch Bradley bietet noch mehr: Er setzt neben die fesselnde mündliche Überlieferung der Protagonisten kenntnisreiche Analysen der sozialen und musikalischen Hintergründe. So nimmt er den Leser mit auf eine literarische Achterbahnfahrt, bei der es um Mord und Totschlag geht, um das Geschäft der großen Plattenfirmen, um Rassismus und Ganja-Paranoia. Inhaltsverzeichnis

Dank 11 Vorwort 15 ERSTER TEIL Erste Session 19 1. Eine Insel im Boogie-Fieber 21 2. Musik als Beruf 38 3. Do it yourself! 60 4. Botschaft vom König 72 5. Train To Skaville 94 6. In einem anderen Land 113 7. Was für eine Welt 131 ZWEITER TEIL Jetzt mal halblang 149 8. Soul Style 151 9. Dance Crasher 169 10. Der richtige Mix 185 11. Man muss es nur wollen 213 DRITTER TEIL Studio teils bewölkt 237 12. Druckverlust 239 13. Weckt die Stadt, sagt allen Bescheid! 259 14. Die Sache mit Dubwise 275 15. Dreadlocks im Mondschein 298 16.AhFiWeDis 327 17. Trench Town Rock 347 18. Angriff der Krieger 368 19. Sipple Out Deh - Gefährliches Pflaster 396 VIERTER TEIL Ende der Keilerei 417 20. Sturmglocken oder Totengeläut 419 21. Kinderkram 433 22. Johnny Dollar 448 23. Genesung einer Nation 459 Literaturhinweise 468 Index 474 Leseprobe

Dank Die Arbeit an Bass Culture war ein Abenteuer. Sie hat mich nach Jamaika geführt, nach New York, Miami, in Gegenden Londons, die ich längst vergessen hatte, von den hintersten Winkeln meiner Plattensammlung ganz zu schweigen. Für all das bin ich ungeheuer dankbar. Darüber hinaus jedoch hat sie mich in Situationen - und in einigen Fällen, Gott sei's gedankt, auch wieder heraus - gebracht, die meinen Erfahrungsschatz ungemein bereichert haben und in denen ich das herrliche Gefühl hatte, dass mir etwas ganz Besonderes zuteil wird; hin und wieder habe ich auch einfach herzhaft gelacht. So habe ich etwa Leroy Sibbles beim Umzug geholfen; ich habe Prince Busters Kopf berührt; ich habe mit Big Youth auf einer Mauer sitzend westindische Zimtäpfel gegessen, die der Wind von den Bäumen geweht hatte; ich habe mich eine Stunde mit Lee Perry unterhalten und lief im Nachhinein noch puterrot an; ich habe mit Dennis Bovell an einem köstlichen Tropfen genippt; ich habe in einem Camp mit Dreadlocks das Brot gebrochen; ich wurde, zusammen mit Bunny Lee, um drei Uhr morgens von einer Drogenstreife angehalten; ich habe mich überreden lassen, im Tourbus der Wailers zu navigieren; ich sah mich fast eine Dreiviertelstunde allein in einer besonders heiklen Straße in Trench Town, während der Typ, der mir die Stadt zeigte, weiß Gott was zu erledigen hatte; ich wurde von Bobby Digital und Luciano auf den Arm genommen; ich habe Burning Spear interviewt, der dabei - weiß der Kuckuck, warum - keine Hose anhatte; ich hatte Tee in dem Raum, in dem Dennis Brown zur Welt kam; ich habe - auf den Gott sei Dank leeren Straßen Kingstons - mein Leben in Junior Delgados Wagen riskiert; vor allem aber begegnete man mir während der sechsjährigen Arbeit an diesem Buch fast ausnahmslos mit einem Höchstmaß an Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und Respekt. Es ist kein Zufall, dass der „Handschlag", den man schon wenige Stunden nach der Landung auf Jamaika angeboten bekommt, aus einem leichten Aufeinanderschlagen der geballten Fäuste besteht, erst von oben, dann von unten, bevor man die Knöchel an die Faust seines Gegenübers drückt. Der Handschlag steht für Kraft und Einigkeit und bringt damit das Gefühl auf den Punkt, das ich jedes Mal hatte, wenn ich auf der Insel war. Deshalb geht mein erstes und größtes Dankeschön auch an die gesamte Bevölkerung Jamaikas: Ohne ihre Spiritualität, Kreativität und Herzlichkeit, ihren Witz und ihre Widerstandskraft im Angesicht einer erschreckenden Manipulation von außen hätte ich kein Thema gehabt. Ich hoffe sehr, diesen Menschen gerecht geworden zu sein. Auf einer persönlicheren Ebene muss ich sagen, dass man mir bei meinen zahlreichen Besuchen auf Jamaika selten, sehr selten, mit etwas anderem als Gastfreundschaft begegnete, und das nicht nur im Musikbusiness, auch in Bars, Cafes, Geschäften, auf der Straße und in den Hotels. Die Londoner Taxifahrer könnten sich eine dicke Scheibe von ihren Kollegen in Kingston abschneiden, was den Umgang mit Fahrgästen angeht. Ausdrücklich habe ich auf der Insel - und ihrer Diaspora - all denen zu danken, die ihre Zeit geopfert haben, um einen wildfremden Menschen einzu-laden, sei es zu sich nachhause oder an ihren Arbeitsplatz, und ihm dann mit einer Freundlichkeit, die jedes zu erwartende Maß überschreitet, ihre Geschichten anzuvertrauen. Diese Leute hatten schließlich kein Produkt zu verkaufen; trotzdem waren sie bereit, mit mir Wissen, Vergangenheit, Anekdoten und Meinung zu teilen, und das über eine ganze Reihe von Themen, die mit der Musik selbst längst nichts mehr zu tun hatten. Dass überhaupt endlich einer kam, der all das Zeug aufschreiben wollte, war ihnen, wie mir einige höchst schmeichelhaft versicherten, Belohnung genug. In alphabetischer Reihenfolge also einen dankbaren Handschlag für Dennis Alcapone, Monty Alexander, Horace Andy, Buju Banton, Dave Barker, Aston „Family Man" Barrett, Big Youth, Pauline Black, Dennis Bovell, Burning Spear, Fatis Burrell, Gussie Clarke, Jimmy Cliff, Junior Delgado, Bobby Digital, Brent Dowe, Sly Dunbar, Rupie Edwards, Derrick Harriott, Cecil Heron, Junior Cat, Bunny Lee, Byron Lee, Lepke, Little Ninja, Luciano, DJ Pebbles, Lee „Scratch" Perry, Ernest Ranglin, Michael Rose, Leroy Sibbles, Danny Sims, Spragga Benz, Jäh Vigo und Drummie Zeb. Ihr habt mich inspiriert; falls sich hier Fehler eingeschlichen haben, so sind sie von mir. Eigens und ganz besonders bedanken muss ich mich bei Linton Kwesi Johnson dafür, mir den Titel zu leihen, und bei Prince Buster für das Vorwort, darüber hinaus bei ihm und seiner Frau Mola für all die Freundlichkeiten, die mir das Paar in Miami und London erwies. Tom Tyrell in New York, Reggae-Archivar, unermüdlicher Streiter für die Sache und auch sonst ein rundum patenter Kerl - ich wüsste nicht, wie er mir noch mehr hätte helfen können. Dasselbe gilt für Lisa Cortez, die einige schlicht fantastische Informationen zu bieten hatte, und auch für den unerschütterlich sonnigen Murray „Jäh Fish" Elias, dessen Anekdotenschatz aus dem „Big Apple" nur von der schieren Genialität der Big Blunt-Sampler übertroffen wird, die er zusammenstellt. Auch zuhause in England gibt es Leute, die sich um Bass Culture nicht weniger verdient gemacht haben als ich selbst: Allister Harry hat jedes einzelne Wort gelesen und eine Reihe von Kommentaren geliefert, die ebenso aufschlussreich waren wie amüsant; Rae Cheddie hat den eingefleischten Soulfreak, der ich vor dreißig Jahren war, auf Reggae gebracht und mir in jüngster Zeit praktisch auch die dümmste Frage schneller beantwortet, als man es für menschenmöglich halten möchte; Eddi Fiegel, dessen Rat, Gespräche und Freundschaft schlechthin viel getan haben, um mich bei der Stange zu halten; Keith Stone von Daddy Kool Records, Londons erster Adresse für Reggae, hat mir nicht nur jede Frage beantwortet, sondern mich praktisch auch jeden Song aus den letzten fünfunddreißig Jahren hören lassen, den ich selbst nicht habe; Patricia Cumper vom Informationsservice der Jamaica High Commission, die sich gleich mit Rieseneifer engagiert hat; Margaret Duvall, Deborah Ballard und Gaylene Martin, deren beiläufige Kenntnisse in Sachen Reggae und unermüdliche Hilfsbereitschaft einen immer wieder aufs Neue erstaunen. Und dann natürlich meine Familie: Diana, George und Elissa, die ihr Zuhause, ihr Leben und ihre Ferien mit einem Menschen zu teilen hatten, der durchaus besessen war, und schließlich John Bradley (mein Dad), den ich in letzter Zeit viel zu selten sehe. Entscheidend für die Entstehung dieses Buchs waren Mat Snow, Paul Trynka, Jini Irvin, Paddy und die ganze Mannschaft bei Mojo, die mich mehrere Male selbst unter den fadenscheinigsten Vorwänden nach Jamaika fliegen ließen; herzlichen Dank, nicht zuletzt auch für die vorzügliche Behandlung von Reggae in ihrem Heft, ihre allgemeinen Verdienste um die aussterbende Kunst des Musikjournalismus und dafür, dass man mich nicht hinauswarf, wenn ich mal in der Redaktion einfiel, um endlos über Fußball, Magazine oder Musik zu quatschen, wann immer mir zuhause wieder mal die Decke auf den Kopf fiel. Dennis Morris, Neu Spencer, Penny Reel, Steve Barrow, Chris Morrow, Don Letts und Rick Elgood haben im Lauf der Jahre enorm zu meiner Freude und Faszination am Reggae beigetragen, während Rob und Tina Partridge, Liz Greader und Peady bei den Recherchen zum Buch praktisch der Inbegriff von Zusammenarbeit und guter Laune gewesen sind. Und dann natürlich Kester, Stanley, Ron Shillingford und Wayne; die Fußballklubs JBs und Arsenal; Dank auch allen bei Parnell's, Upstairs at Ronnies, Bluesville, Q Club, Railway in Har-row, Spinners, Columbos und den Bird's Nests in Waterloo, West Hampstead, West Ken und Paddington. Dann sind da noch all diejenigen, ohne die Bass Culture buchstäblich unmöglich gewesen wäre: Jon Riley, ehedem bei Penguin Books, hatte Geschmack genug, das Projekt zu initiieren; als Nächster, der einen Orden kriegen müsste, wäre Tony Lacey zu nennen, der jetzt bei Penguin Books ist - schließlich hat er sich sechs Jahre lang immer unwahrscheinlichere Ausflüchte angehört und Takt genug bewiesen, so zu tun, als kaufe er sie mir ab. Und dann natürlich seine Assistentin Janet für den besorgten Tonfall, wann immer ich mit einer neuen - noch dreisteren als der vorigen - Lüge am Apparat war, was freilich insofern charakterbildend wirkte, als ich ein schrecklich schlechtes Gewissen dabei bekam; John Hamilton, der Mann, der für das geradezu unheimlich passende Cover und die Gestaltung des Buchs allgemein verantwortlich war; Trevor Horwood, dessen Geduld und akribische Durchsicht der letzten Manuskriptfassung wenigstens den Anschein von Ordnung in die Geschichte gebracht hat. Schließlich und endlich ein riesiges Dankeschön an den leider bereits verstorbenen John Bauldie, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand, manchen Fingerzeig gab und mir durch seinen Zuspruch das Schreiben überhaupt erst beigebracht hat. Lloyd Bradley London, Juli 1999 Vorwort 1960 sagte ich Norrie Drummond in einem Interview, dass ich Protestmusik mache, Musik gegen Sklaverei, Klassenvorurteile, Rassismus, Ungleichheit, wirtschaftliche Diskriminierung, Chancenlosigkeit und gegen die Ungerechtigkeit, unter der wir im kolonialen Jamaika zu leiden hatten. Man hat uns aus Afrika verschleppt, wo unsere Ahnen Königinnen und Könige gewesen waren, und auf Schiffen als Sklaven nach Jamaika gebracht, wo man uns unserer Namen, unserer Sprache, unserer Kultur, unseres Gottes und unserer Religion beraubt hat. Aber die Seele Afrikas - ihr Geist, ihre Erbmasse, ihre DNS - ist nun einmal die Musik, und die ließ sich nicht bezwingen, was auf Jamaika zur Geburt der kulturellen Revolution führte, die wir als Ska bezeichnen: Das war die Mutter, der Schoß, der Rocksteady und Reggae, unsere Lebensart überhaupt, hervorgebracht hat. Das Denken des jamaikanischen Volks war kolonialisiert vom amerikanischen Rhythm & Blues. Seine Einflüsse waren bis in den letzten Winkel des gesellschaftlichen Gefüges gedrungen und hatten damit eine verheerende Wirkung auf unsere Volksmusik, auf unsere Sprache, ja selbst auf die Art, uns zu kleiden, gehabt. Der amerikanische Akzent hatte unsere jamaikanische Mundart, hatte Mento, Burru und Poco aus der Stadt in ein Exil auf dem Land und in den Hügeln verdrängt, und statt jamaikanischer Lieder wie „Slide Mongoose" und „Linstead Market" tönte aus Radiosendern und Soundsystems die Musik von Duke Ellington, Sarah Vaughan, Fats Domino, Louis Jordan, Wynonie Harris, Willis Jackson und Patti Page, während man Größen wie Louis Bennett, Ranny Williams, Bim and Bam - die Patrioten unserer Kultur - einfach vergaß. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag Rhythm & Blues, ich mag Louis Jordan, aber ich hege nun einmal eine tiefe Liebe für alles, was mit Jamaika zu tun hat, seine musikalischen Ausdrucksformen, seine Kunst - einfach alles, was afrikanisches Erbe darstellt. 1957, im Alter von neunzehn Jahren, baute ich mir in Kingston mein Soundsystem; ich taufte es Voice of the People. Es war das erste Soundsystem mit einem Namen, der mehr war als eine Aussage über seinen Betreiber, übers Tanzen, über Musik. Soundmen wie Tom the Great Sebastian, Duke Reid the Trojan oder Sir Coxsone Downbeat fühlten sich wohl im Status quo; ich dagegen war, wie auch schon meine Eltern, als Anhänger des sehr ehrenwerten Mar-cus Garvey groß geworden. Sein Motto „Du bist ein Mensch wie jeder andere auch" wollte mir nicht aus dem Kopf. Mein Soundsystem sollte über die Dance-halls das Radio des Volks werden, dessen Ansichten dort zu hören sein sollten, denn die großen Radiostationen spielten sie nicht. Für mich war es wichtig, mein Soundsystem so zu nennen, weil die jamaikanische Musik, aus den Gettos wie vom Land, vom Volk für das Volk geschaffen wurde. Ska war die erste moderne jamaikanische Musik, die nicht lediglich amerikanische Stile kopierte, und deshalb bedeutete sie dem Jamaikaner auf der Straße auch weit mehr als Rhythm & Blues und Jazz aus Miami oder aus New Orleans. Als ich diese Musik aufzunehmen begann, musste ich die Musiker erst einmal überreden, sie überhaupt zu spielen. Anfangs wollten die Sender sie nicht spielen, die anderen Besitzer von Soundsystems lachten sie aus. Die Leute standen darauf. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in der Salt Lane (ein Slum außerhalb von Kingston; der Übersetzer) zum ersten Mal „They Got To Go", die erste Sfca-Platte, auf meinem Soundsystem spielte und die Leute gelaufen kamen! Andere Dances lösten sich auf, weil ich eine Riesenanlage hatte, die ewig weit zu hören war, Coronation Market, Back-A-Wall, Smith Village, Hannah Town, Foreshore Road und Parade, und die Leute wussten, dass sie da zum ersten Mal ihre eigene Musik hörten. Es war die Musik des Volks, und das Soundsystem, das sie dem Volk brachte, war die Stimme des Volks, und das bedeutete: Hier durfte das Volk seine ureigensten Ausdrucksformen hören. Seither ist die Musik Jamaikas - ob man sie nun Ska nennt, Rocksteady, Roots oder Reggae - die Musik des jamaikanischen Volks: seine Aussagen, seine Rhythmen, seine Vergnügungen, sein Leiden, seine Liebeslieder. Und jedes Mal, wenn die Welt draußen aufholt, verändert sich ihr Beat wieder; was also auf den Soundsystems gespielt wird, ist und bleibt wahrhaft typisch für die Menschen, die sie machen. Auch wenn - von den Lovesongs mal abgesehen - die Roots Music der Siebzigerjahre gemeinhin als höchster Ausdruck wahren jamaikanischen Lebensgefühls gilt, so war die Musik das im Grunde bereits seit den Tagen des Ska. Wir hatten „African Blood", „Shanty Town", „Black Head Chinee Man", „Taxation", „Too Hot", „They Got To Come My Way" (Jamaikas erste inoffizielle Nationalhymne), während die Trommeln in „Oh Carolina" die Menschen daran erinnerten, dass Afrika nicht tot war. Und mit dem modernen Dancehall-Reggae -Songs wie „Black Man", „Pharaoh House Crash", „Police Trim Rasta", „Hard Man Fe Dead", und „Send Us A Deliverer" - ist das nicht anders. Während der letzten vierzig Jahre reflektierte jeder Abschnitt, jede Entwicklung der jamaikanischen Musik das, was den Menschen auf der Insel, sei es politisch oder gesellschaftlich, widerfuhr, und nicht selten gilt das auch umgekehrt, und Musik und Soundsystems beeinflussen die Politik. Der Staat hat die Leute aufgebracht, als man mich unter Anklage stellte, weil man indizierte Literatur bei mir fand, das Buch eines Schwarzen mit dem Titel Message to the Black Man, in dem es um die Wahrung der Würde der Schwarzen geht, worauf man mich und mein Interesse an der Insel für nicht erwünscht erklärte. Dies führte zu Massendemonstrationen, die von Intellektuellen der Universität getragen wurden. Ich habe damals Premierminister Hugh Shearer als „Pharaoh" bezeichnet, als einen Mann, der von der kolonialen Mentalität geprägt war; immerhin war er es, der seiner Polizei befohlen hatte, erst zu schießen und dann erst Fragen zu stellen. Er verlor die folgenden Wahlen, und Michael Manley wurde Premier. Manley hatte aus Pharaohs Fehlern gelernt und hob das Verbot von Message to the Black Man und anderer Bücher von Farbigen auf. Jamaikanische Musik ist immer schon echte Volksmusik gewesen, aber wenn man ihre Geschichte erzählt hat, dann selten als die Geschichte eines ganzen Volks; man erzählte, wie die Menschen mit Talent und Möglichkeiten von ihr beeinflusst wurden, ins Studio zu gehen oder sich bei einem Dance mit einem Mikrofon auf die Bühne zu stellen. Zu oft wird nur die halbe Geschichte erzählt, und man vergisst die Hintergründe, die Umwälzungen und Veränderungen, die die Insel kurz davor durchgemacht hat, angesichts von so viel Musik. Bass Culture dagegen lässt nichts von dem aus, was nötig war, um die Musik der kleinen Insel Jamaika in der ganzen Welt zu einem so gewaltigen Faktor zu machen. Die Rüde ßoy-Ära, das Verbot Walter Rodneys, die IWF-Krise, die Massenabwanderung nach England, die blutigen Wahlen, der Wohlstand nach der Unabhängigkeit und die große Enttäuschung, die darauf folgte, die britische Polizei, der Bob-Marley-Effekt, der Bauxitabbau und der Massentourismus, der Einfluss der Technik auf die Musik ... hier ist alles drin. Es braucht schon jemanden wie Lloyd Bradley, um die Geschichte ganz und gar zu erzählen. Ich habe ihn kennen gelernt, nachdem er telefonisch angefragt hatte, ob er nicht nach Miami kommen könne, um mit mir zu sprechen - es gehe um ein Buch, an dem er schreibe. Nachdem ich einige der Themen gehört hatte, für die er sich so interessierte, sagte ich zu. Er kam anderthalb Stunden zu früh. Ich war die ganze Nacht über im Studio gewesen und schlief noch, also saß er da und wartete. Als ich schließlich anderthalb Stunden später aufstand, sah ich ihn in meinem Wohnzimmer sitzen und fragte ihn, weshalb er so früh gekommen sei. Weil er befürchtet habe, er könne zu spät kommen, antwortete er. Ich lachte schallend, was denn auch die Stimmung für das Interview vorgab, das ursprünglich auf eine Stunde angesetzt war und dann über drei Stunden dauerte. Lloyd Bradley blickt über die Musik hinaus, sieht, wie das Leben auf Jamaika die Musik erst ermöglichte und wie die Musik ihrerseits wieder die Menschen beeinflusst hat. Und er lässt diese Menschen die Geschichte erzählen. Er hat hart gearbeitet, um den Stolz, die Leidenschaft, das Ringen und den Humor einzufangen, vor allem aber die Liebe, die er in der Musik hörte und die er in den Menschen der Insel sah. Er hat die Geschichte verstanden und erzählt sie mit Ehrlichkeit, Wertschätzung und Stil. Wir haben lange auf Bass Culture warten müssen, aber es war die Mühe wert. Dieses Buch behandelt die Volksmusik jener kleinen Insel in der Karibik so ernst und intellektuell wie nur irgendeine musikalische Richtung, ohne dabei auch nur einmal den Geist, die Kraft und die Freude aus den Augen zu verlieren, die sie geschaffen hat. Dieses Buch weiß um die Ernsthaftigkeit des Reggae, ohne dabei zu vergessen, dass man zu dieser Musik tanzen muss. Die Musik Jamaikas hat endlich das Buch, das sie verdient. Prince Buster Miami, Februar 2000 |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen