|

|

|

Rezension

Die Sammlung Goetz in München ist eine der bedeutendsten Zusammenstellungen von Videokunst. Aber Ingvild Goetz hat nicht nur eine Vielzahl von Werken zeitgenössischer Kunst erworben, sondern kümmert sich mit unglaublichem Einsatz darum, dass diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So entstand in München an der Oberföhringer Straße ein wunderschöner Museumsbau, der die Begegnung mit den Werken der wechselnden Ausstellungen ermöglicht. Dass das Museum im Vergleich zur umfangreichen Sammlung relativ klein ist und die Exponate trotzdem so großzügig Raum finden, beschränkt die Anzahl der für den Besucher verfügbaren Exponate.

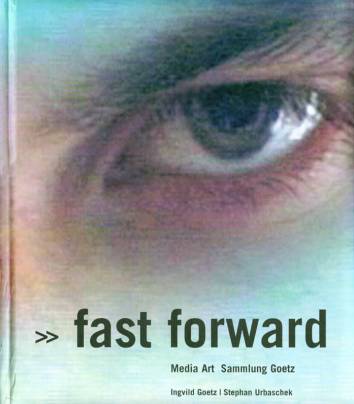

Aber wer sich als Betrachter von Kunst nicht darauf beschränken will, eine Fülle von Kunstwerken lediglich abzunicken und damit die Beurteilung der Qualität der Werke durch die Kuratoren lediglich zur Kenntnis zu nehmen, wäre mit der echten Auseinandersetzung mit zu vielen Werken im Rahmen eines Museumsbesuchs ohnehin überfordert. So bieten die wechselnden Ausstellungen immer wieder einen Grund, das Haus zu besuchen, zu staunen, zu entdecken und zu genießen. Die Sammlung Goetz sollte eigentlich Pflichtprogramm für Kunst-Leistungskurse sein. Der Eintritt inkl. Führung ist für Schulklassen ist frei. Informationen zu den aktuellen Ausstellungen und Hinweise zu Öffnungszeiten (nur mit Voranmeldung) finden sich auf der Webseite der Sammlung: www.sammlung-goetz.de Reichhaltiges Material zur Vor- und Nachbereitung bietet der Katalog: Der Bestands-Katalog ">>fast forward" versucht einen Überblick über die umfangreiche Media-Art-Sammlung zu vermitteln. Das erscheint zunächst als schwieriges Vorhaben: Wie sollen Video-Installationen, die von der Bewegung und der Anordnung im Raum her wirken, zwischen Buchdeckeln vermittelt werden. Und wie soll die Fülle der Werke und die vielen Informationen und Ideen, die dazu gesagt gehören in diesen Katalog passen? Es ist den Machern dieses Katalogs dennoch gelungen: Eine Vielzahl von Bildern und Bildfolgen ermöglichen eine Ahnung von der Dynamik der Exponate. Die dann noch verbleibenden Seiten sind eng, mit kleiner Schriftart bedruckt, weil es so viel zu sagen gibt. Trotzdem bleibt der Text gut zu lesen und das Layout gefällt. Die einführenden Artikel ermöglichen einen Überblick zur kunsthistorischen Einordnung als auch einen EInblick in die Intentionen der Sammlung. Christoph Ranzinger, www.lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

Franz Ackermann, Eija-Liisa Ahtila, Doug Aitken, Chantal Akerman, Francis Alÿs, Emmanuelle Antille Nobuyoshi Araki, Assume Vivid Astro Focus, Kutlug Ataman, Matthew Barney, Andrea Bowers, Christoph Brech, Olaf Breuning, Janet Cardiff/George Bures Miller, David Claerbout, Pierre Coulibeuf, Tacita Dean, Thomas Demand, Rineke Dijkstra, Willie Doherty, Cheryl Donegan, Stan Douglas, Tracey Emin, Omer Fast, Peter Fischli/David Weiss, Douglas Gordon, Rodney Graham, Asta Gröting, Mona Hatoum, Mathilde ter Heijne, Gary Hill, Jonathan Horowith, Teresa Hubbard/ Alexander Birchler, Pierre Huyghe, Isaac Julien, Mike Kelley, Rachel Khedoori, Jürgen Klauke, Yayoi Kusama, Annika Larsson, Mark Leckey, Sharon Lockhart, Fabian Marcaccio, Christian Marclay, Matthew McCaslin, Steve McQueen, Bjørn Melhus, Aernout Mik, Tracey Moffatt, Sarah Morris, Matthias Müller, Saskia Olde Wolbers, Jacco Olivier, Gabriel Orozco, Ulrike Ottinger, Tony Oursler, Luca Pancrazzi, Raymond Pettibon, Paul Pfeiffer, Linda Post, Jeroen de Rijke/Willem de Rooij, Pipilotti Rist, Liisa Roberts, Anri Sala, Ann-Sofi Sidén, Santiago Sierra, Beat Streuli, Catherine Sullivan, Sam Taylor-Wood, Diana Thater, Wolfgang Tillmans, Rosemarie Trockel, Bill Viola, Gillian Wearing, T. J. Wilcox, Christopher Williams, Karen Yasinsky Essays von/by Fernanda Arruda, Andrea Buddensieg, Michael Clifton, Anne Erfle, Barbara Filser, Peggy Gale, Ulrike Havemann, Sabine Himmelsbach, Michael Hirsch, Anke Hoffmann, Petra Kaiser, Katrin Kaschadt, Jörg Leupold, Petra Meyer, Mark Nash, Margit Rosen, Rainald Schumacher, Domenika Szope, Stephan Urbaschek, Isabelle Verreet, Katharina Vossenkuhl und Peter Weibel. Bibliographien/bibliographies und/and Abbildungshinweise/selected illustrations von/by Larissa Michelberger, Katharina Vossenkuhl. Dieser Bestandskatalog wurde anläßlich der Ausstellung fast forward. Media Art Sammlung Goetz im ZKM, Karlsruhe, 11.10.2003 - 29.02.2004 herausgegeben./This catalogue raisonné was published on the occasion of the exhibition fast forward. Media Art Sammlung Goetz , at ZKM, Karlsruhe, 11/10/2003 until 29/02/2004 Inhaltsverzeichnis

6 fast forward - ein Plädoyer zur Entschleunigung 432 fast forward—a plea for de-acceleration Ingvild Goetz I Stephan Urbaschek 8 Vorwort 433 Preface Peter Weibel 10 Das allusive Auge. Illusion, Anti-Illusion, Allusion 434 The Allusive Eye. Illusion, Anti-Illusion, Allusion Peter Weibel 13 Visuelle Szenarien - von der Selbstbeobachtung zur medialen Reflexion einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft. Notizen zur historischen Entwicklung von Video 435 Visual scenarios—from self-observation to media reflection on an increasingly fragmented society. Notes on the historical development of Video Sabine Himmelsbach 21 Das Leben ist ein schwacher Abklatsch des Videorekorders 439 Life is a pale imitation of the VCR Mark Nash 33 Kleine Hausführung durch die Sammlung Goetz. Auf verschlungenen Pfaden... von Aberdeen bis Zaandam 446 A Linie House Tour Through the Goetz Collection On winding paths ... from Aberdeen to Zaandam Stephan Urbaschek 40 Katalog catalogue Texte von I texts by Fernanda Arruda, Andrea Buddensieg, Michael Clifton, Anne Erfle, Barbara Filser, Peggy Gale, Ulrike Havemann, Sabine Himmelsbach, Michael Hirsch, Anke Hoffmann, Petra Kaiser, Katrin Kaschadt, Jörg Leupold, Petra Meyer, Margit Rosen, Rainald Schumacher, Domenika Szope, Stephan Urbaschek, Isabelle Verreet, Katharina Vossenkuhl 42 Franz Ackermann 450 44 Eija-Liisa Ahtila 450 50 Doug Aitken 451 56 Chantal Akerman 452 60 Francis Alys 453 68 Emmanuelle Antille 454 419 Nobuyoshi Araki 517 74 Assume Vivid Astro Focus 455 78 Kutlug Ataman 456 84 Matthew Barney 457 100 Andrea Bowers 460 106 Christoph Brech 461 108 Olaf Breuning 461 112 Janet Cardiff 462 115 Janet Cardiff/George Bures Miller 462 118 David Claerbout 464 124 Pierre Coulibeuf 466 126 Tacita Dean 466 128 Thomas Demand 466 130 Rineke Dijkstra 467 136 Willie Doherty 469 419 Cheryl Donegan 517 138 Stan Douglas 469 146 Tracey Emin 470 156 Omer Fast 471 158/420 Peter Fischli/David Weiss 472/518 168 Douglas Gordon 474 180/420 Rodney Graham 476/518 186 Asta Gröting 477 190/421 Mona Hatoum 478/518 192 Mathilde ter Heijne 478 200 Gary Hill 479 202 Jonathan Horowitz 480 206 Teresa Hubbard/Alexander Birchler 481 214 Pierre Huyghe 482 218 Isaac Julien 482 421 Mike Kelley 518 222 Rachel Khedoori 483 423 Jürgen Klauke 519 230/424 Yayoi Kusama 484/520 232 Annika Larsson 485 238 MarkLeckey 486 246 Sharon Lockhart 487 424 Fabian Marcaccio 520 425 Christian Marclay 520 250 Matthew McCaslin 488 252 Steve McQueen 489 260 Bj0rn Melhus 489 274 Aernout Mik 491 425 Tracey Moffatt 520 280 Sarah Morris 491 282 Matthias Müller 492 284 Saskia Olde Wolbers 492 290 Jacco Olivier 493 292 Gabriel Orozco 494 298 Ulrike Ottinger 495 304/426 TonyOursler 495/520 312 Luca Pancrazzi 497 426 Raymond Pettibon 520 314 Paul Pfeiffer 497 320 Linda Post 498 322 Jeroen de Rijke/Willem de Rooij 499 326/426 Pipilotti Rist 500/520 330 Liisa Roberts 501 332 Anri Sala 501 344 Ann-Sofi Siden 503 348 Santiago Sierra 504 350 Beat Streuli 504 352 Catherine Sullivan 505 357 Sam Taylor-Wood 506 368/427 Diana Thater 508/521 376 Wolfgang Tillmans 509 378 Rosemarie Trockel 510 427 Bill Viola 521 398 Gillian Wearing 513 408 T.J. Wilcox 515 412 Christopher Williams 516 414 Karen Yasinsky 516 418 Unlimitierte Auflagen unlimited editions 431 Englische Übersetzungen English translations 523 Liste der ausgestellten Werke exhibition checklist 525 Autoren- und Übersetzerverzeichnis list of authors and translators 528 Erläuterungen und Abkürzungsverzeichnis explanations and list of Short cuts 529 Fotonachweis illustration credits 532 Impressum imprint Leseprobe

Kleine Hausführung durch die Sammlung Goetz Auf verschlungenen Pfaden... von Aberdeen bis Zaandam Stephan Urbaschek Zu den vielfältigen Analogien zum Thema Sammlung zählt auch das Bild des „Hauses", eines sehr dynamischen Hauses, das bei der Ankunft eines neuen Werkes oder Künstlers immer um einen Raum erweitert wird. Die Durchwegungen innerhalb des Hauses eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten der Passage, die zu jeweils neuen Gegenüberstellungen, Nachbarschaften und Perspektiven oder lieb gewonnenen alten Bekannten führen. Kommt ein Element hinzu, kann dies eine veränderte Ordnung, basierend auf einer Reevaluierung der Bestände, zur Folge haben: Räume werden innerhalb des Hauses verschoben, von oben nach unten umgeschichtet oder vielleicht zeitweise abgesperrt. Da es sich beim Sammeln bekanntermaßen um eine Leidenschaft handelt, die zwar mit kühlem Kopf angedacht sein mag, aber nichtsdestotrotz mit glühender Passion unaufhaltsam verfolgt wird, befindet sich ein lebendiges Sammlungs-Haus in einem Zustand permanenter Erweiterung, die Umstrukturierung und Umbau zur Folge hat. Insofern ist diese Publikation als Momentaufnahme eines aktuellen Sammlungszustands zu verstehen und beschränkt sich auf einen kleinen, unter medienspezifischen Gesichtspunkten betrachteten Ausschnitt aus der Sammlung Goetz. Die zu Grunde liegende alphabetische Ordnung des Kataloges folgt den Notwendigkeiten der klaren Strukturierung bei einer Veröffentlichung in Buchform und vernachlässigt zunächst inhaltliche Bezüge und Interpretationsansätze. Diese werden in der Regel erst in den Ausstellungen transparent, in denen die einzelnen Kunstwerke, kontextuell eingebunden, der öffentlichen Prüfung ausgesetzt sind. Privates Sammeln ist häufig von dem Wunsch des Besitzen-Wollens geprägt, etwas exklusiv für sich vereinnahmen zu können, das Recht zu haben, es anderen (stolz) zu präsentieren oder vor ihnen zu verbergen, um der alleinige Nutznießer zu sein. Johann Wolfgang Goethe sah die Sammler - zu denen er selbst leidenschaftlich zählte - als eine eigene Spezies an, denen er in Der Sammler und die Seinigen ein in der Geschichte von Sammlungen erstmaliges und seither viel beachtetes literarisches Denkmal setzte. Dieser Bestandskatalog bietet nun die Möglichkeit, einen öffentlichen Blick auf eine private Sammlung als (einheitliches) Ganzes zu richten und zugleich etwas über die Spezies der „Sammler" zu erfahren. Sie gelten im Sinne Jean Eaudrillards als das abschließende Stück in einer Reihe einzelner Glieder, das ihre Sammlung erst vervollständigt,1 die Sammlung also als Spiegel der Sammlerin. Eine prominente Sammlerin, die, wie Ingvild Goetz, ihre Sammlung in einem eigenen Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich machte, war die Mitbegründerin der Menil Collection in Houston, die Franko-Amerikanerin Dominique de Menil. Ihre Sammeltätigkeit wurde von dem Grundsatz geleitet: „What I admire I must possess."2 Was sich auf den ersten Blick nach dem egozentrischen Leitspruch einer Millionärin anhört, interpretierte de Menil selbst jedoch nicht als Besitzwunsch im juristischen Sinn, sondern als geistige Inanspruchnahme, als innere Besitznahme, die sich aus der Versenkung in ein Kunstwerk ergebe, wenn man ihm als Betrachter gegenüberstehe.3 Diese Form der Auseinandersetzung mit Kunst möchte die Menil Collection ihren Besuchern vermitteln und hierin liegen durchaus Parallelen zur Sammlung Goetz. Beide Sammlerinnen scheinen in ihrer Auseinandersetzung mit Kunst zu ähnlichen Schlüssen gelangt zu sein, die Fernando Pessoas Worte treffend zu umschreiben scheinen: „Besitzen heißt verlieren. Fühlen ohne zu besitzen, heißt bewahren, denn es bedeutet, aus einer Sache ihr Wesen herauszuziehen."4 Obwohl es eine Sammlung gerade auszeichnet, die Kunstwerke auch im juristischen Sinne zu besitzen, geht es den Sammlerinnen nicht vordergründig um die Exklusivität des Besitzes, sondern um die Bewahrung und die Möglichkeit, sich dem Wesen des jeweiligen Kunstwerkes nähern zu können und diese Chance -aus einem Bedürfnis der Kunstvermittlung- in Ausstellungen auch anderen zu bieten. Die Ambivalenz der Bezüge in Pessoas Aussage - oszillierend zwischen geistigem und materiellem Besitz - trifft auch auf die beiden Privatsammlungen und ihren Umgang mit Öffentlichkeit zu. Durch die Öffnung der privaten Sammlungen in eigenen Museen und die Möglichkeit des Publikums zur Auseinandersetzung mit den Kunstwerken in den Ausstellungen, können diese nicht nur materiell, sondern auch in ihrem Wesen bewahrt werden und die Sammlerinnen entgehen der Gefahr des Verlustes, die Pessoa als Konsequenz aus dem Besitzstatus postuliert. Beide Sammlungen entwickelten eine eigene Ausstellungsästhetik, welche ohne Absperrungen oder Wandlabels auskommt und die unmittelbare, unvoreingenommene Begegnung mit dem Kunstwerk selbst fördern möchte. Die Öffnung ihrer Sammlungen für ein interessiertes Publikum und deren in wissenschaftlichen Publikationen transparent werdende Struktur, bedeutet für die Sammlerinnen keinen Verlust der individuellen Beziehung zu ihren Kunstwerken, da diesen durch die Berührung mit einer breiteren Öffentlichkeit nichts von ihrem Wesen abhanden kommt und die Werke in der Lage sind, verlustfrei multiple Verbindungen zuzulassen. Im Gegenteil, dahinter verbirgt sich gewiss auch die Erkenntnis, dass „losgelöst von der Sphäre des Tausches und der Zirkulation, droht der Besitz, der nicht irgendein Tun ist, bloße Abstraktion zu werden."5 Hinzu kommt der Aspekt, dass die Möglichkeit des exklusiven Besitzes gerade bei den meist als Edition vorkommenden Filmen und Videos, die hier betrachtet werden, ohnehin eingeschränkt ist, weil - medienimmanent bedingt - die einzelne Arbeit unbeschadet mehrfach vorkommen kann.6 Wie Carrie Asman hervorhebt, war es Johann Wolfgang Goethe, der in Der Sammler und die Seinigen den Dingen erstmals eine sozio-anthropologische Funktion zuschrieb. Asman betont weiter, dass, nach Goethe, die Objekte einer Sammlung zwar der Differenzierung dienten, „aber vor allem auch der intersubjektiven Kommunikation, insofern als sie zwischen den Menschen vermitteln. Es gilt, die Dinge zum Leben zu erwecken, sie ins Netz der Lebensgeschichte einzuspinnen, sie ins Kommunikationsspiel der Betrachtenden hinüberzuziehen, um sie vor der fatalen Musealisierung zu retten."7 Diese Aussage kommt dem Konzept und Programm, dem die Sammlung Goetz sich verschrieben hat, sehr nahe. Es ist der Sammlerin ein Anliegen, die Kunst gerade auch in die Netze der Lebensgeschichten einer jüngeren Generation einzuspinnen. Durch die Präsentationen ihrer Sammlung in Ausstellungen und Katalogen setzt sie sich bewusst auch der kritischen Analyse und Beurteilung aus, kann jedoch ihrerseits Einfluss ausüben und Ergänzung oder sogar Gegenpol zu öffentlichen Museumssammlungen sein. Andererseits bereitet ihr der Aufbau der Sammlung ein sehr kreatives Vergnügen, dass sie nach Duchamp so beschreibt: "Der wahre Sammler ist ein Künstler - im Quadrat. Er wählt Bilder aus und hängt sie an seine Wände; mit anderen Worten, er malt sich selbst eine Sammlung." Im Unterschied zu diesen präsentiert sich die Privatsammlung - hinter der meist eine oder sehr wenige Personen stehen - mit bewusster Subjektivität in ihren Auswahlkriterien und Vorlieben. Hierbei sollte jedoch nicht vernachlässigt werden zu erwähnen, dass auch das Zustandekommen und die Pflege von öffentlichen Sammlungen von der oftmals einsamen Entscheidung der verantwortlichen Kuratoren, ihres Weitblicks sowie ihrer Vorlieben getragen ist. „Sich bewegen heißt leben, sich aussagen heißt überleben. Es gibt nichts Wirkliches im Leben, was nicht deshalb wirklich ist, weil man es gut beschrieben hat." Fernando Pessoa Über Jahrhunderte galt es der bildenden Kunst im Westen als eines ihrer wichtigsten Anliegen, möglichst realistische Ab-Bilder der Welt und ihrer Bewohner zu schaffen. Die Darstellung des Übergangs von einem Zustand in einen anderen war die spezielle Aufgabe der Plastik und galt Goethe als ihr höchster pathetischer Ausdruck-.8 „Bleibt bey einem solchen Übergange noch die deutliche Spur vom vorhergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Kunst wie beim Laokoon der Fall ist, da Streben und Leiden in einem Augenblick vereinigt sind." Diese Aussage Goethes widersprach Lessings Behauptung, nur die Poesie sei in der Lage, sukzessive Abfolgen darzustellen.9 Die Erfindung und schnelle Verbreitung der Fotografie enthob die Malerei und Bildhauerei von ihren Aufgaben, da die Fotografie nicht nur in der Lage ist, die sichtbare Welt abzubilden, sondern im Vorgang der Belichtung des Films die Dinge selbst in ihrem momentanen Zustand einzufangen. Während sich die Malerei und Skulptur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts neuen Zielen zuwandten, begann sehr rasant die Fortentwicklung des Mediums Fotografie, zu dem bald der Film als bewegtes, als dynamisches Abbild der Welt hinzukam. Im Sinne von Asman, die für das Medium der Plastik von einer Verräumlichung der Zeit spricht, entspricht der Film der Verbildlichung von Zeit und bildete damit bis zur Erfindung digital generierter Bilder und des Cyberspace lange Jahre den Endpunkt in einer Reihe von Medien, die in der Lage sind, sukzessive Abfolgen darzustellen. Während die Fotografie erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre volle Anerkennung als künstlerisches Medium erfuhr, sprach man schon früh von Filmkunst. Mit der Erfindung von Videotechnik und ihrer im Vergleich zum Film einfachen Handhabung und unmittelbaren Verfügbarkeit der Bilder - auch in der Live-Übertragung - begann seit Beginn der 1960er Jahre die eigenständige Auseinandersetzung mit bewegten Bildern in einem breiteren künstlerischen Kontext im Rahmen von Performances, Installationen und Kunstfilmen und seitdem die weite und selbstverständliche Anerkennung als künstlerische Ausdrucksform. Das Spiel mit der (filmischen) Illusion - die dem Medium ohnehin zu Grunde liegt - war von Anfang an Gegenstand von Experimenten. Soweit Künstlerfilme und Videos nicht auch immer selbstreferenzieller Kommentar zum Medium sind, verfolgen sie Themen und Ziele, die über diejenigen des Erzählkinos, der Reportage und Dokumentation sowie vor allem der Unterhaltung hinausgehen. Doch obwohl die Grenzen des Mediums vor allem mittels digitaler Bilderzeugung in den letzten Jahren immer weiter ausgedehnt wurden, sind seine Unzulänglichkeiten längst bekannt: Es muss sich immer gegen die Bilder in unserem Kopf bewähren, was auf Lessings Aussage über das nicht-visuelle Medium der Poesie zurückverweist. ... |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen