|

|

|

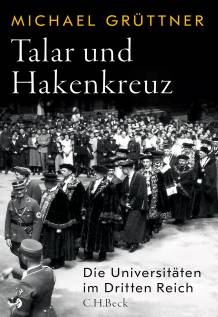

Umschlagtext

Lange Zeit haben sich die deutschen Universitäten vor allem als Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft gesehen. Erst allmählich und widerstrebend setzte sich die Einsicht durch, dass das nicht die ganze Geschichte ist. Inzwischen sind zahlreiche Untersuchungen zu einzelnen Universitäten, Disziplinen, Wissenschaftlern erschienen. Michael Grüttner legt mit diesem Buch auf der Grundlage jahrelanger Quellenforschung erstmals eine Gesamtdarstellung zu den Universitäten im Dritten Reich vor.

Rezension

„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.“ Dieser Satz findet sich in Theodor W. Adornos bekanntem Radiovortrag aus dem Jahre 1966 „Erziehung nach Auschwitz“. Das Erreichen dieses obersten Ziels aller Pädagogik sei, so betont der Gründungsvater der älteren Kritischen Theorie, an zwei Prozesse unabdingbar gebunden: an die Aufklärung der gesamten Gesellschaft über den Holocaust und an die „Erziehung zur Mündigkeit“.

Dass die deutschen Universitäten von den Nationalsozialisten nach ihrer Machtübernahme gleichgeschaltet wurden, gilt als allgemein bekannt. Vielfach sahen sich diese Bildungsinstitutionen nach dem Zweiten Weltkrieg primär als Opfer des Nationalsozialismus, nicht als Täter oder Mitttäter. In den letzten Jahrzehnten haben zahlreiche Universitäten ihre eigene NS-Vergangenheit erforscht und dabei die Praxis der Wissenschaftler, ihre Forschungen an der NS-Ideologie auszurichten, aufgedeckt. Wie übernahmen die Nationalsozialisten die Macht an den 23 Universitäten der Weimarer Republik? Welche Gruppe von Lehrkräften wurden von den Nazis im Zuge der „Gleichschaltung“ von den Universitäten entlassen? Agierte der überwiegende Teil der Akademiker bei der Machtübernahme opportunistisch? Welche Rolle spielten das Reichserziehungsministerium und die Dienststelle Rosenberg in der nationalsozialistischen Hochschulpolitik? War die SS auch an den Universitäten omnipräsent? Erfolgten Berufungen von Professoren primär aufgrund ihrer politischen Gesinnung und nicht aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistungen? Welche Rolle spielten die Universitäten im Zweiten Weltkrieg? Warum schloss sich eine Mehrheit der Hochschullehrer der NSDAP oder einer NS-Organisation an? Wie agierten Carl Schmitt, Martin Heidegger, Erich Rothacker, Hans Freyer und Ernst Krieck im Nationalsozialismus? War an den NS-Universitäten überhaupt noch Forschung gemäß wissenschaftlichen Standards möglich? Lassen sich Differenzen in der Rezeption der NS-Ideologie zwischen einzelnen Fachwissenschaften oder Wissenschaftsfamilien nachweisen? Fundierte Antworten auf diesen Fragen liefert der Historiker Michael Grüttner (*1953) in seinem Werk „Talar und Hakenkreuz. Die Universitäten im Dritten Reich“, erschienen bei C.H.Beck. Bekanntheit erlangte der außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte durch seine Forschungsarbeit „Studenten im Dritten Reich“(1995) und den Gebhardt-Band „Das Dritte Reich 1933-1939“(2014). Mit seiner neuen Monographie legt Grüttner erstmals eine umfassende Geschichte der deutschen Universitäten während der nationalsozialistischen Herrschaft vor. Das Buch zeichnet sich durch souveräne Quellenauswertung und hervorragende Kenntnis der Forschungsliteratur aus. Grüttner untersucht in seinem Werk drei Strukturbereiche der Universitäten: ihre Institutionen, ihren Lehrkörper und ihre fachwissenschaftliche Forschung. So kann der Historiker aufzeigen, wie die Nationalsozialisten die Universitäten „gleichschalteten“ und die Wissenschaftler daran selbst mitwirkten, wie deutsche Hochschullehrer die NS-Ideologie übernahmen und wissenschaftliche Standards über Bord warfen. Was den Nazifizierungsgrad der Fakultäten angeht, kann Grüttner belegen, dass dieser in den Medizinischen Fakultäten am höchsten war. Durch den Nationalsozialismus verloren die deutschen Universitäten aufgrund des erzwungenen Brain Drain ihre Spitzenstellung, die sie im Kaiserreich und in der Weimarer Republik noch inne hatten. Lehrkräfte des Faches Geschichte erhalten durch das vorliegende Werk zentrale Forschungsergebnisse, um sich differenziert und problemorientiert mit der Universitätsgeschichte im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Fazit: Michael Grüttner hat mit seinem neuen Buch „Talar und Hakenkreuz“ ein wichtiges Standardwerk zur historischen Aufklärung über den Nationalsozialismus vorgelegt und zugleich die Bedeutung von Wissenschafts- und Forschungsfreiheit unterstrichen. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

Grüttner, Michael Talar und Hakenkreuz Die Universitäten im Dritten Reich. Lange Zeit haben sich die deutschen Universitäten vor allem als Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft gesehen. Erst allmählich und widerstrebend setzte sich die Einsicht durch, dass das nicht die ganze Geschichte ist. Inzwischen sind zahlreiche Untersuchungen zu einzelnen Universitäten, Disziplinen, Wissenschaftlern erschienen. Michael Grüttner legt mit diesem Buch auf der Grundlage jahrelanger Quellenforschung erstmals eine Gesamtdarstellung zu den Universitäten im Dritten Reich vor. Die 23 Universitäten, die am Ende der Weimarer Republik in Deutschland existierten, waren seit 1933 massiven «Säuberungen» ausgesetzt, die sich vor allem gegen Studierende und Wissenschaftler jüdischer Herkunft richteten. Dieser «Machtergreifung» von oben entsprach eine «Machtergreifung» von unten: Viele Professoren traten in die Partei ein, manche versuchten wie Carl Schmitt und Martin Heidegger, sich als Vordenker des NS-Regimes in Stellung zu bringen. Michael Grüttner schildert eindringlich die erstaunlich geräuschlose Machtübernahme der Nationalsozialisten, analysiert die Hochschulpolitik des Regimes, die sich ganz unterschiedlich auf die verschiedenen Fächer auswirkte, und erklärt, warum die Wissenschaften im Dienst des Nationalsozialismus nicht nur unfreier wurden, sondern mitunter sogar größere Handlungsspielräume besaßen als je zuvor. Ein Epilog zur Nachgeschichte rundet diese souveräne, längst überfällige Gesamtgeschichte ab. Inhaltsverzeichnis

Einleitung 7

1. Die Universitäten vor der nationalsozialistischen Machtübernahme Die Hochschulen in der Weimarer Republik 16 Professoren und Politik 26 Juden und Antisemitismus im akademischen Milieu 37 Die Krise der Universitäten am Ende der Weimarer Republik 45 2. Die nationalsozialistische Machtübernahme an den Universitäten Politik der Gleichschaltung 57 Die Position des Hochschulverbandes 70 Die Professorenaufrufe von 1933 79 Die «Säuberung» der Universitäten 86 Die Hochschullehrer in der Zeitenwende von 1933/34 105 3. Nationalsozialistische Hochschulpolitik: Strukturen, Ziele und Akteure Strukturen und Ziele nationalsozialistischer Hochschulpolitik 118 Das Reichserziehungsministerium (REM) 125 Der NS -Lehrerbund (NSLB) und die «Dozentenschaften» 142 Der Stab Heß und die Hochschulkommission der NSDAP 150 Der NS -Dozentenbund (NSDDB) 165 Die Dienststelle Rosenberg 184 Der Einfluss der SS 198 4. Die Universität im Kraftfeld der Politik Das Führerprinzip und seine Folgen 212 Berufungen: Leistung oder Gesinnung? 230 Schrumpfung und Expansion 249 Neugründungen: Die Reichsuniversitäten Posen und Straßburg 262 Die Universität im Krieg 280 5. Der Lehrkörper Restriktionen und Chancen: Die Lage des Lehrkörpers seit 1933 294 Der Professor als Parteigenosse 306 Die Hochschullehrer und die nationalsozialistische Politik 315 Hochschullehrer im Nationalsozialismus – eine Typologie 332 Der wissenschaftliche Nachwuchs 342 Das Scheitern der Vordenker 358 6. Wissenschaft Wissenschaft im NS -Staat 377 Neue Lehrstühle 392 Theologie 405 Rechtswissenschaft 419 Geisteswissenschaften 434 Medizin 451 Naturwissenschaften und Mathematik 465 Ergebnisse und Schlussüberlegungen 483 Epilog: Die Nachgeschichte 507 Dank 533 Verzeichnis der Tabellen 537 Tabellen 539 Verzeichnis der Abkürzungen 553 Anmerkungen 555 Quellen und Literatur 631 Personenregister 683 Ortsregister 701 |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen