|

|

|

Umschlagtext

Dokumentation zu Ausstellungen, Konzerten, Film- und Bühnenprojekten und dem Symposium des Großprojektes

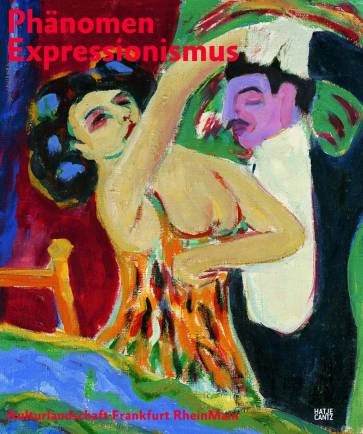

In der bildenden Kunst, in Musik, Tanz, Literatur, Theater, Film und Architektur suchten die Künstler des Expressionismus nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Die Geschichte dieser Epoche ist eng verwoben mit dem Rhein-Main-Gebiet: Zentralgestalten wie Ernst Ludwig Kirchner und Paul Hindemith wurden dort geboren; Alexej von Jawlensky und Max Beckmann verbrachten schaffensreiche Jahre in der Region; Mäzene und Sammler wie Hanna Bekker vom Rath boten Karl Schmidt-Rottluff und anderen Künstlern ein Refugium. Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain initiierte das gattungsübergreifende Kooperationsprojekt Phänomen Expressionismus. Über 20 Kulturinstitutionen in Frankfurt und der Region widmeten sich dabei von August 2009 bis Februar 2012 der von Unruhe und Aufbruch gekennzeichneten Bewegung im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Der Band dokumentiert das erfolgreiche Großprojekt in Text und Bild; kenntnisreiche Essays namhafter Autoren erweitern und vertiefen den Blick. Rezension

Das Rhein-Main-Gebiet ist in besonderer Weise durch Künstler/innen des Expressionismus geprägt, z.B. durch bekannte Künstlerpersönlichkeiten wie Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner und Alexej von Jawlensky u.a. In der bildenden Kunst, in Musik, Tanz, Literatur, Theater, Film und Architektur suchten die Künstler des Expressionismus nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Einführende Essays und ausführliche Werkanalysen ordnen die regionale Kunstproduktion in den Gesamtkontext der Stilrichtung ein. Der Katalog bietet außerdem Informationen zur Rolle des Kunsthandels und zur Bedeutung von Sammlern, Museen und Künstlervereinigungen. Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain initiierte das gattungsübergreifende Kooperationsprojekt Phänomen Expressionismus. Über 20 Kulturinstitutionen in Frankfurt und der Region widmeten sich dabei von August 2009 bis Februar 2012 dem Expressionismus aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Der Band dokumentiert das erfolgreiche Großprojekt in Text und Bild.

Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo

Texte von Dieter Bartetzko, Ralf Beil, Sabine Graichen, Lucius Grisebach, Dieter Hein, Vita Huber-Hering, Mario-Andreas von Lüttichau, Joan Marter, Christoph Otterbeck, Susanne Schaal-Gotthardt, Marian Stein-Steinfeld, Wolfgang Voigt Der Expressionismus als Kunst des seelischen Ausdrucks: Bilder der Wirklichkeit werden in dieser Epoche oft verzerrt als Abstraktion und mit kräftigen Farben dargestellt. »Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.« (Paul Klee) Stilbegriffe in der Kunstgeschichte sind mitunter ein vages Terrain, weil sie ein gemeinsames Bestreben der Künstler, einen einheitlichen Stil und einen klar definierten Zeitraum vorzugeben scheinen. Beim Impressionismus konnte dies noch gelingen, aber spätestens mit der Pop Art mussten wir uns davon verabschieden. Doch auch der deutsche Expressionismus, jene Kunstrichtung im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts, glänzt eher durch eine Vielfältigkeit von Expressionismen als durch einheitliche Merkmale. Diejenigen, die heute als typische Vertreter des Expressionismus gelten wie Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, August Macke, Franz Marc oder Wassily Kandinsky könnten zum Teil gegensätzlicher nicht sein. Daher gab es unter den Künstlern auch wenig gemeinsame Aktivitäten. Böse Zungen behaupten, dass einzig der mit nationaler Begeisterung begrüßte Erste Weltkrieg alle einte. Der Expressionismus ist eine überwiegend deutsche, farbenbunte Kunstrebellion und wird in der Zeit zwischen 1905 und 1914/20 angesiedelt, von der Gründung der Künstlervereinigung »Brücke« in Dresden bis zum Kriegsausbruch beziehungsweise Ende des Krieges. Es ist eine Zeit der sozialen und politischen Verwirrung. Im Zuge der Industrialisierung und Mechanisierung waren die Großstädte aufgeblüht, was zu einer neuen Armut, zu Anonymität, Fremdbestimmung und zur Vereinsamung des Individuums führte. Vom Krieg erhoffte man sich vieles, nichts davon wurde eingelöst – im Gegenteil. Übermächtig wurde die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und einem Leben in Einklang mit der Natur »wie die Primitiven«. Am besten definiert sich der expressionistische Stil daher als adäquater künstlerischer Ausdruck eines Lebensgefühls. Eine von Weltschmerz durchdrungene geistige Strömung, die mit den herrschenden politischen und gesellschaftlichen Strukturen nicht zurecht kam, und sich nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Musik, in der Literatur und am Theater manifestierte. Eine Stilrichtung wie der Impressionismus, die Schön-Malerei, heiter in den Farben und den Augenblick betonend, konnte nur in Frankreich entstehen. Der Expressionismus dagegen, diese Kunst des seelischen Ausdrucks, ist in seinem Wesen eine zutiefst deutsche Kunst. Die Wirklichkeit war nun kein unproblematisches Gegenüber mehr. Ihre ästhetisch-symbolische Überwindung war das Anliegen der Künstler. Das rückt sie in unmittelbare Nachbarschaft zur Romantik und ihrem Traum von einer besseren Welt. Die Expressionisten waren jedoch keine Umstürzler des Gesellschaftssystems, ihre Revolution galt vor allem den formalen Mitteln der Kunst, dem freien Spiel der Farben und Formen. Ihre Kompositionen sind flächenhaft, die Formen meist kräftig konturiert, dabei vereinfacht mit einem Hang zum Plakativen und stets Mittel zum Zweck: Sie transportieren eine Botschaft. Die Farben sind überwiegend kräftig bis schreiend, stark kontrastierend und verfremdet; sie geben die subjektive Empfindung der Realität wieder. Im Akt des Malens will der expressionistische Künstler die Welt nicht abbilden, sondern neu erschaffen. Er ist der Schöpfer, der sein visuelles und sinnliches Erleben möglichst unmittelbar ins Bild übersetzt. Schön musste das Bild nicht sein, wichtig war seine subjektive Wahrhaftigkeit. 1905 gründeten die vier Dresdener Architekturstudenten Ludwig Kirchner (1880–1938), Erich Heckel (1883–1970), Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976) und Fritz Bleyl die Künstlergruppe »Brücke«. Später stießen noch Max Pechstein (1881–1955) und für kurze Zeit Emil Nolde (1867–1956) dazu. Ihnen schwebte eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft im Sinne der deutschen Romantik vor, was zwangsläufig zur Ausbildung eines kollektiven Stils führte. Die »Brücke«-Künstler prägten am ehesten das Verständnis dessen, was man heute unter Expressionismus versteht. Zentrales Motiv ihrer Arbeiten ist der Mensch in seiner beklagenswerten Situation und die Suche nach einem unverdorbenen Menschsein, das nur in einer natürlichen Umgebung zu finden sei. Themen wie der Mensch in der Großstadt, die Außenseiterwelt des Zirkus, die Verruchtheit des Nachtlebens sowie der natürliche, nackte Mensch waren beliebt. Ebenso ein Malstil mit harten Konturen und die Technik des Holzschnitts, bei der man die Botschaft gegen den Widerstand des Materials hineingraben beziehungweise regelrecht aus ihm herausschneiden konnte. Ernst Ludwig Kirchner war die führende Persönlichkeit innerhalb der »Brücke«. Seine künstlerischen Vorbilder sind – wie die der meisten deutschen Expressionisten – in den Werken von Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse und Edvard Munch zu finden. Der Mensch in leidenschaftlicher Harmonie mit der Natur oder aus dem Umfeld isoliert in der Großstadt waren seine Themen. Bilder aus seiner Berliner Zeit mit dem typischen, übererregt-hektisch gestrichelten Malstil (»Berliner Straßenszene«, 1913, »Frauen auf der Straße«, 1915) erinnern an den ekstatischen Formwillen von van Gogh. Bei Kirchner ist er Bild gewordenes Psychogramm eines Menschen, der an der Großstadt und am Krieg zerbrach. Der um einiges ältere Emil Nolde war im Grunde zu sehr Individualist, um sich dem Gruppenstil der »Brücke« unterzuordnen. Inspirationsquelle seiner hoch emotionalen, stimmungsvollen Bilder waren hauptsächlich Küste und Meer seiner norddeutschen Heimat, religiöse Themen sowie Blumengärten. Doch Nolde malte nicht Blumen, er malte das Blühen. Und das mit einer Ergriffenheit und einem malerischen Pathos, die jene Farbfeuerwerke hervorbrachten, die den Betrachter so unmittelbar ansprechen und bis heute tief berühren. 1910/11 siedelte die »Brücke«-Gruppe nach Berlin über, wo die Großstadtthemen, wie Kirchner, aber auch die der Neuen Sachlichkeit zugerechneten Künstler Otto Dix (1891–1969), Max Beckmann (1884–1950) und Georg Grosz (1893–1959) sie malten, im fast wörtlichen Sinne auf der Straße lagen. Zur gleichen Zeit, im Jahr 1911, formierte sich im Süden Deutschlands, in München, »Der Blaue Reiter«, zu deren Kerntruppe Wassily Kandinsky (1866–1944), Franz Marc (1880–1916), Gabriele Münter (1877–1962), August Macke (1887–1914) und Alexej von Jawlensky (1864–1941) zählen. Meist werden sie als Gegenpart zur norddeutschen »Brücke« vorgestellt, wobei übergangen wird, dass »Der Blaue Reiter« gar keine feste Künstlergruppe war. Bereits 1914, nach drei Jahren, löste er sich auf. Zuerst einmal war »Der Blaue Reiter« der Titel einer Publikation, die Kandinsky und Marc im Mai 1912 herausgaben, nur kurze Zeit nach Kandinskys kunsttheoretischer Programmschrift »Über das Geistige in der Kunst«. Ein Forum, in dem Künstler verschiedener Disziplinen in Wort und Bild ihre Positionen zur Kunst und ihre Ziele reflektierten. Daneben organisierte das Team auch zwei Ausstellungen. Dieser intellektuelle Ansatz, untermauert von einer Vielzahl von Manifesten, unterschied die Münchner Kollegen grundsätzlich von der »Brücke«, die vor allem von Kandinsky mit viel Skepsis betrachtet wurde. Zwar beherrscht auch hier das freie Spiel der Farben und Formen die Malweise, doch die Künstler aus der Umgebung des »Blauen Reiters« wollten keine seelischen Nöte aufzeigen, sondern durch die Versenkung in die Natur das innerste Wesen der Dinge erfühlen und sichtbar machen. Franz Marcs inniges Verhältnis vor allem zur Tierwelt, die in Einklang mit der Schöpfung lebt, ist allgegenwärtiges Thema seines Schaffens. Seine pantheistische Auffassung (Gott ist in der Natur) kommt in einer naturmystischen Farbsymbolik zum Ausdruck (»Die kleinen blauen Pferde«, 1911). Die Begegnung mit dem Kubismus veränderte seine Bilder dahingehend, dass die in kubische Formen zerlegten Landschaften und Tiere sich gegenseitig durchdringen (»Stallungen«, 1913/14). Marc fiel, ebenso wie August Macke, im Ersten Weltkrieg. Kandinsky hat die Kunst der Verformung und Vereinfachung konsequent zur absoluten Ausdruckskunst, der abstrakten Malerei, weiterentwickelt. Dabei spiegeln Farben für den Künstler das wahre Wesen der Dinge wider, deren geistige Durchdringung Voraussetzung für seine abstrakte bildnerische Arbeit war. Kandinsky sah und hörte Farben, er war überzeugt von ihrem musikalischen Klang. »Ein Bild betrachten sollte dasselbe wie Musikhören sein.« Er setzte Farben gegeneinander wie Noten, erzeugte Dissonanzen und Harmonien und einen Synästhesie-Effekt, der auch im Betrachter nachklingt. Musikalität und formale Analogien zu Kandinsky findet man auch in den zahlreichen kleinen Kompositionen von Jawlensky. Doch die expressive Übersteigerung der Naturerlebnisse des russischen Malerkollegen, die nicht Ausdruck einer Verinnerlichung, sondern einer absoluten Innerlichkeit war, weisen eher in Richtung eines meditativen, spirituellen Expressionismus. Ein Künstler wie Schmidt-Rottluff wiederum pflegte eine überwiegend aggressive Farbigkeit. Sein Malstil zeugt mehr von einem gewollten als einem empfundenen Ausdruck, der sich letztendlich in einem Formenschematismus erschöpft. Schmidt-Rottluff konservierte den expressionistischen Gestus seiner Malerei aus der »Brücke«-Zeit. Gerne werden die deutschen Expressionisten in einem Atemzug mit den Fauves, den jungen Wilden aus Frankreich, genannt, die 1905 im Pariser Herbstsalon erstmals für einen öffentlichen Eklat sorgten. Henri Matisse (»La joie de vivre«, 1906, »Der Tanz«, 1930–1934) gehört zu ihren Hauptvertretern, ebenso André Derain und Maurice Vlaminck. Die Kunst des Fauvismus, überhaupt die moderne französische Malerei, sind zwar Ausgangspunkt für den deutschen Expressionismus. Doch den Fauves fehlte das Pathos der deutschen Malerfreunde. Symbolschwerer Tiefsinn war ihnen fremd. Die Fauves malten Landschaften, Stillleben, Akte und verklärten die Diesseitigkeit in den schönsten Farben, die sie durch starke Kontraste zu höchster Leuchtkraft steigerten. In seinen »Notizen eines Malers« (1908) schrieb Matisse, dass er mit seiner Kunst das Schöne, Ideale einer Erscheinung hervorheben wolle: »Ich träume von einer Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit und der Ruhe, ohne jede Problematik ...« 09.02.2010 Dorothee Fauth Inhaltsverzeichnis

6 Vorwort

Herbert Beck 10 Grußworte 13 Der Expressionismus in seiner Zeit Dieter Mein 21 »Europäisches Zeitstilprodukt« und »besonderes deutsches Schicksal« Bemerkungen zum Begriff und zur Rezeption expressionistischer Malerei in Deutschland Lucius Grisebach 31 Gesamtkunstwerk Expressionismus Richard Wagners Idee wird Wirklichkeit Ralf Beil 39 Der entfesselte Zeitgenosse Frankfurt und Darmstadt als Zentren des expressionistischen Theaters Vita Huber-Hering 47 Expressionistische Musik im Rhein-Main-Gebiet Paul Hindemith und die Frankfurter Bühnen Susanne Schaal-Gotthardt 55 Westwerk, Zinne und Parabel Expressionistische Architektur im Rhein-Main-Gebiet Wolfgang Voigt 63 Am Rhein, am Main und über alle Grenzen Zur Entfaltung einer expressionistischen Kunstregion Christoph Otterbeck 71 Carl Hagemann und das Städelsche Kunstinstitut Mario-Andreas von Lüttichau 79 »Es gibt nichts Besseres, als sich für unvergängliche Werte einzusetzen« Hanna Bekker vom Rath (1893-1983) Marian Stein-Steinfeld 85 Vor dem Dompteure bebt die Kreatur Expressionistische Kunst und Variete - Geschichte einer Leidenschaft Dieter Bartetzko 93 Die Abstrakten Expressionisten und ihre europäischen Wurzeln Joan Marter 100 Projekte Sabine Craichen (Texte) Wolfgang Cünzel (Projektfotos) 102 Auftakt: Internationale Seiltanzkunst. Lefilsous la neige 105 Auftakt: Ausstellung Soleil, prends garde à toi! 108 Martin Elsaesser und das Neue Frankfurt 111 Film-Konzert Metropolit (1927/2010). Uraufführung der restaurierten Fassung 114 Dichter ran! »Aus mir braust finstre Tanzmusik«. Autoren des Expressionismus 117 Installation Students meet Professionals 120 Ernst Ludwig Kirchner. Retrospektive 123 Elektra. Richard Strauss 126 Eise Lasker-Schüler. Die Bilder 129 Freispiel 2010: Klang-Raum-Wien 132 Expressionismus und Weltverbesserung. Darmstadt um 1920 135 Brücke und Blaues Haus. Hecke), Kirchner, Schmidt-Rottluff und die Sammlerin Hanna Bekker vom Rath 138 Gesamtkunstwerk Expressionismus. Kunst, Film, Literatur, Theater, Tanz und Architektur 1905 bis 1925 141 Das Geistige in der Kunst. Vom Blauen Reiter zum Abstrakten Expressionismus 144 Konzert Expressionismus heute 147 Symposium Expressionismus heute 150 Christian Rohlfs. Musik der Farben 153 Lecture Demonstration. tanzXtra 156 Faszination Kirchner. Ernst Ludwig Kirchners Experimente mit Malerei und Fotografie 159 Kuno Kohns Capriccio. Musikalisches Dramolett nach Texten von Alfred Lichtenstein 162 Expressionismus-Konzerte 2011. Ensemble Modern und Stipendiaten der Internationalen Ensemble Modern Akademie 165 Expressionismus im Rhein-Main-Gebiet. Künstler, Händler, Sammler 168 Ernst Ludwig Kirchner als Architekt 171 Beckmann & Amerika 174 Franz Marc, Joseph Beuys und Ewald Matare. Im Einklang mit der Natur 177 Fotonachweis 178 Kulturfonds Frankfurt RheinMain. Die Gremien |

Bei Amazon kaufen

Bei Amazon kaufen